天下泰山丨近代以前對泰山泉水的開發(fā)利用

□馬輝文/圖

導(dǎo)泉濟(jì)運(yùn)

京杭大運(yùn)河是世界上里程最長、工程量最大的古代運(yùn)河,也是最古老的運(yùn)河之一,并且沿用至今。京杭大運(yùn)河從開鑿至今已有2500多年的歷史,它北起北京,南至杭州,途經(jīng)浙江、江蘇、山東、河北四省和北京、天津兩直轄市,全長約1797公里。

自元代運(yùn)河全線開通以來,泰安境內(nèi)各泉一直是大運(yùn)河的補(bǔ)充水源。據(jù)清乾隆《泰安府志》“漕渠”載:除汶河水源外,山東境內(nèi)有450處左右的濟(jì)運(yùn)泉源,當(dāng)時(shí)泰安府轄“州一縣六”,轄區(qū)內(nèi)有200余處,幾乎占一半。

對這些泉源,疏浚有專人管,人為堵塞者有政府法規(guī)予以重罰,“雖一勺之水,民無敢汲而用之者。”至今,岱岳區(qū)泉頭官莊村、新泰西周村、寧陽縣博物館還分別保存著明正德十年(1515年)工部都水司郎中尹京所立“水磨泉”“西周泉”“張家泉”護(hù)泉碑,碑上刻有當(dāng)時(shí)官府頒布的保護(hù)泉源的法令條文。為解決大量開泉引水與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)存在的爭奪水源的矛盾,明朝政府還曾設(shè)置一種專門夫役——泉夫。1855年黃河改道后,運(yùn)河山東段逐漸淤廢,從此漕運(yùn)主要改經(jīng)海運(yùn)。1911年津浦鐵路全線通車,京杭大運(yùn)河漕運(yùn)全線停止。新泰市泉溝鎮(zhèn)西張莊村現(xiàn)還存有一方清光緒三十年(1904年)所立《裁撤泉夫告示碑》,碑文稱:“查該縣向有額設(shè)泉夫,自應(yīng)以本年夏季為始一律裁撤,停發(fā)工食。”

導(dǎo)泉飲用

至清代,泰城水源逐漸枯竭,城區(qū)內(nèi)居民雖不足2萬人,但飲水卻成了大問題。

康熙五十一年(1712年),泰安官員率眾在山麓和城區(qū)內(nèi)疏泉導(dǎo)水,解決城內(nèi)民眾的飲水問題。現(xiàn)存岱廟天貺殿西南側(cè)院中的泰安徐老夫子贊碑,記載了時(shí)任泰安知州徐肇顯“以仁慈之心,施寬大之政,夙興夜寐以愛人為任”,帶領(lǐng)民眾消除自康熙四十三年(1704年)泰安大饑荒以來的水旱災(zāi)害,迅速恢復(fù)泰安經(jīng)濟(jì)的仁德。

清光緒七年(1881年),泰安知府曹濬澄、泰安知縣曹鍾彝為解決泰城居民飲水之難,動員府、縣官隸捐俸修建“曹公渠”,并在遙參亭前開鑿雙龍池,引王母池北泰山中溪小蓬萊之水,環(huán)繞岱廟注入池內(nèi),后向南流經(jīng)十二連橋注入泮河。雙龍池內(nèi)安裝兩個(gè)石雕龍頭,一為進(jìn)水口,一為出水口,池上方刻“龍躍天池”四個(gè)大字,該水池便被命名為“雙龍池”。為了保潔,城墻下的水渠全部蓋上石條,每五十步留一井口,供居民打水。城內(nèi)各處又依次開挖小蓄水池,清澈的水流穿行于通衢陋巷之間,“有左右逢源之樂”(《曹公渠記碑》)。水渠的建成極大地緩解了泰城居民飲水難的問題。市民立碑贊揚(yáng)其二人“以清流濟(jì)萬民”“深仁厚澤”,該渠也被命名為“曹公渠”。曹公渠一直使用到20世紀(jì)60年代初泰城用上自來水。現(xiàn)立于雙龍池旁的雙龍池記碑和曹公渠記碑,記載了引水竣工之事,雙龍池也成為泰安著名地標(biāo)。

1932年,愛國將領(lǐng)馮玉祥隱居泰山時(shí),正值天旱,居民飲水比較困難,馮玉祥便組織人力在普照寺前開鑿了“大眾泉”,后又應(yīng)王母池住持請求,在王母池廟門前開鑿了“朝陽泉”,并立《泰山鑿泉記碑》述其事。碑文由梁建章撰文,鄧長耀書丹。碑文曰:“余察此臥石下似有泉,請公以鑿之,不二三尺,水出如噴,甘逾醴。臥石腰橫隙一線,泉奪隙出,其聲冷然。以其地東向,故名之曰朝陽泉。”小蓬萊已被1956年所建虎山水庫淹沒,朝陽泉亦只有少量滲水,2008年拓修環(huán)山路時(shí)對泉池進(jìn)行了重新整修。

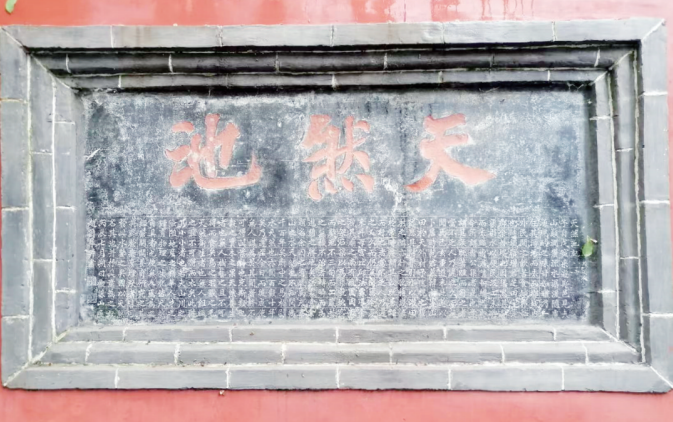

引水灌田

清光緒后期,進(jìn)士、曾任夏津縣知縣、直隸州知州的遼寧鐵嶺人趙爾萃移居泰安,當(dāng)時(shí)遼東名士范一雙(范成大)在天外村置田,便“慫恿其開渠引水以灌田。村之鄰亦行之,收獲幾倍于常時(shí)”。后趙爾萃到斗母宮游覽,由住持比丘法霖導(dǎo)視。他看到“廟之南有廢圃”,“因教之架石梁以為渠,就坎臼而鑿池”,不到三旬就完工了,昔日荒蕪之地,轉(zhuǎn)瞬間成為游客休息之勝地。這就是延至今日的“天然池”。民國五年(1916年),趙爾萃應(yīng)法霖之約撰寫《天然池記碑》,記載此事。現(xiàn)該碑鐫刻于斗母宮東院南天然池旁。

清咸豐、同治(1851年—1874年)年間,又有泰山人魯泮藻避世隱于泰山西王家莊,他集資購地、鑿巖辟拓、覓源察脈、架木引水、遍植櫻桃,建成“櫻桃精舍”,此地便被命名為櫻桃園,成為泰安西有名的旅游勝地。今櫻桃園遺址猶存,所鑿“鑒我泉”至今流水潺潺。

據(jù)民國《重修泰安縣志》記載,民國初期泰安縣境內(nèi)有泉水69眼,當(dāng)時(shí)為保護(hù)泉源,大多安排專人管理。1930年,曾對濁河上游的斗泉、神泉進(jìn)行過浚治,挖深1米至2米,用亂石圍泉砌池,以灌溉農(nóng)田。

此外,泰山及周邊地區(qū)還有許多以泉水命名的街巷、村莊、山谷、綠地。自古至今,眾多清澈甘美的泉水從泰山及周邊地下涌出,汩汩流淌在田野、山地、街巷、村莊。有了泉水,就有了靈氣,就有了活力。人們在有泉水的地方耕地墾田,建房修橋,與泉水相伴相存,繁衍生息。于是,就有了很多以泉命名的古地名,如泰安城有白鶴泉路、溫泉路、金星(泉)村、下水泉村,泰山周邊有馬刨泉村、水泉村、上泉村、灌(泉)莊等。隨著地質(zhì)、氣候條件的變化,雖然有的泉已無泉水,有的泉已經(jīng)消失或被水庫、塘壩淹沒,但以泉命名的地名仍然存在,似乎在向人們昭示著名泉噴涌時(shí)的輝煌。

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報(bào)社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團(tuán)22樓 聯(lián)系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網(wǎng) 版權(quán)所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1