特稿 | 馬背寫烽火 墨痕鑄風骨 他是《泰山時報》“最后一支筆” 102歲戰地記者方正逝世

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?□記者 柳萍 文/圖

采訪一個人,便是閱知一種人生,了解一種活法,從而去鏡照自己,關照社會。在近30年的新聞記者職業生涯中,采訪過的人無數,但最令我敬重、欽佩的人就是從抗日戰爭時期一路走來的戰地記者方正。從2005年開始,我對他跟進采訪了20年,老人家身上那種革命樂觀主義精神以及謙和、樸素的品質,帶給我的那份長久的感動,總會激勵我充滿向真、向善、向上的力量,并重新審視生命的價值和意義。我的記錄,就是要讓老人的英勇傳奇故事能夠為后人所銘記,而不至湮沒在歲月煙云之中。

銘記歷史,不忘來路,方能行遠。謹以此文追記我所認識的方正老人。

——采訪手記

2025年2月13日16時50分,《泰山時報》戰地記者方正于濟南逝世,享年102歲。那天下午,當我從方正大女兒方平口中得知這一消息時,心頭猛然一緊,淚水默默奔涌而出。

采訪他老人家的情景歷歷在目,那平和親切的聲音如在耳畔,恍如昨日。然而,不得不相信,這位可親可敬的老人真的離開了!

△方正老人在回憶抗日戰爭時期的崢嶸歲月。

? ? ? ?這一天,雪落泰山,云路千盤,松濤沉默。

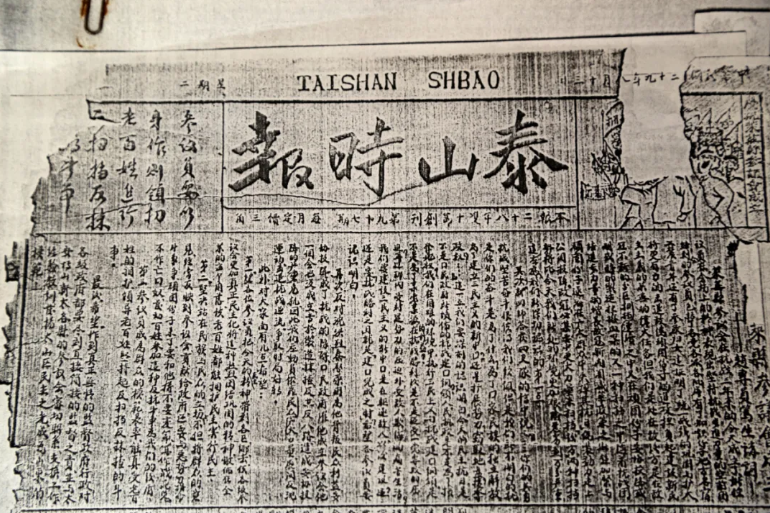

《泰山時報》是中共泰安市委機關報《泰安日報》的前身,也是山東抗日根據地境內唯一一份由地委出版創辦的黨報。該報1939年10月創刊,1944年9月終刊,在因敵人的分割包圍封鎖《大眾日報》無法送達的日子里,擔當著傳遞黨中央聲音、激勵斗志的重任,被泰山地區干部群眾視若珍寶,在那段特殊時期發揮了重要作用。

△《泰山時報》復印件。

? ? ? ?方正是《泰山時報》從抗日戰爭時期創辦至終結全過程的親歷者、參與者,也是這份革命鮮血染紅的報紙最后一位見證者,堪稱是《泰山時報》的“最后一支筆”。

墨痕猶在,斯人已去。“這支筆”穿越硝煙彌漫的烽火歲月,寫下過一篇篇生動滾燙的戰地報道。如今,一塊原樣大小復制的《泰山時報》模版陳列在泰安日報社社史館內最醒目的位置,同時陳列的還有老人在百歲那年(2022年)專門為《泰安日報》題寫的寄語:“祝《泰安日報》越辦越好!”

他那一枚枚閃光的軍功章和用過的毛筆、鋼筆,看過的書,寫過的筆記,用手摩挲過無數遍的戰友們的照片,樸實無華的家陳擺設,無不默默講述著這位老人當年策馬揚鞭、手持紙筆進行戰地報道的崢嶸歲月。

九死一生的戰地記者生涯

1939年10月10日,中共泰山地委創辦了機關報《泰山時報》,此時,方正也在徂徠山加入了中國共產黨,并在泰北參加抗日工作。不久,方正進入《泰山時報》,成為當時唯一的記者。抗戰時期的記者經常需要深入戰區采訪,記錄第一手資料,這就要求記者既要有勇氣,又要有臨危不懼的智慧,尤其需要隨機應變的本領,否則,隨時可能丟掉性命。方正數次憑著靈活機智的應變能力與死神擦肩而過。

據方正回憶,有一次,他在采訪期間迎面碰到日軍小分隊,按照慣例要被搜身,他心下一驚:壞了!來不及更多思考,他急中生智,將采訪筆記裹藏進上衣,邊向上卷脫衣服,邊向旁邊的小河走去,隨后,將衣服扔在了草堆里,“撲通”一聲跳進了河中假裝洗澡,成功躲過了日軍的盤查和懷疑。

還有一次,同樣是在路上遭遇敵人盤問和正面交鋒,方正利用學過的幾句簡單日語,沉著冷靜地與他們對話,向他們打招呼問好,日軍大悅,笑著揮手放行。由于當時的報紙屬于革命刊物,若讓日軍發現肯定會被砍頭。方正心思縝密、頭腦靈活,長期生活在敵人據點周圍,多次直面日本兵全身而退。正因為如此,方正說自己是個“被命運格外眷顧的幸運兒”。

而他的很多戰友就沒這么幸運了,最讓他永生難忘的是1942年10月17日的(萊蕪)吉山戰斗。在這次戰斗中,我方損失慘重,日軍對躲避在山下河邊的我方工作人員展開了血腥屠殺,主要瞄準了《泰山時報》編輯部成員和部分印刷工人。“辦報的人根本沒有武器,可是敵人先是用機槍掃射,然后把已經倒下的人堆成一堆,蓋上高粱秸放火焚燒。”想起當時的情景,方正心痛得用拳頭捶打腦袋,不忍回憶。“那次我是真正親眼見識到了什么叫血流成河!《泰山時報》是一份革命者用鮮血染紅的報紙!”當我采訪到這里的時候,發現他好久沒有說話,抬頭看時,只見他閉著眼睛,已熱淚長流、泣不成聲。

敵人退下山后,他們回去掩埋被殺害同志的遺體,方正在吉山河一側看到了自己的墓碑。有人掩埋了17歲謄寫員孟華的尸體,因為他們兩人年齡相仿、身材相似,再加上被火燒過,被人誤認成自己而立起了“方正之墓”。就這樣,方正站在自己的墓碑前,緬懷逝去的戰友。

△《泰山時報》印刷石板。

? ? ? ?方正最常提起的一位戰友是劉俊林。劉俊林為了保護戰地醫院,并解救被敵人圍困的同志,把敵人引上了茶業口鎮(現由濟南市萊蕪區管轄)火龍臺。彈藥用盡之后,劉俊林將槍摔斷,毅然跳下高高的懸崖。窮兇極惡的敵人生怕劉俊林沒有摔死,從北山轉到山崖下,朝劉俊林的身上又捅了29刀。當方正聞訊趕到現場時,見到戰友慘狀,悲痛欲絕。然而,大悲無聲,他竟一聲也哭不出來,整整3天,他就像突然失聲的啞巴一樣,用自己的方式在內心緬懷著昔日朝夕相處的好朋友、好戰友。

在將劉俊林的壯舉電傳給新華社后,方正好長一段時間都沉浸在悲痛之中,久久難以平復,只有揮淚以詩悼念,將詩稿發在《泰山時報》上。

當年劉俊林陪同方正一起在街市上買的綠色小茶缸依然在,已經陪伴他度過了80多年的光陰。方正把小茶缸視若珍寶,放在家中寫字臺的醒目處,每天都能一眼看到。

“戰地伉儷”相見不相識

采訪方正,他每當憶起自己與夫人王慶芬的烽火愛情傳奇時,臉上都會露出微笑。兩人的故事在那充滿殘酷斗爭的年代,為那段艱難歲月增添了一抹溫暖、浪漫的亮色。

△“戰地伉儷”方正與夫人王慶芬。(圖片為翻拍)

? ? ? ?1939年春,時年15歲的方正從老家兗州到徂徠山參加革命。不久,他奉父母之命回家成親,兩人當時年齡都不大,在炕沿上傻坐了一夜,新娘的紅蓋頭也沒取下來,彼此都沒有看清對方的樣貌。第二天,方正便啟程趕往部隊。不久,妻子也追尋他的足跡參加了革命,只可惜,那時方正已跟隨《泰山時報》編輯部和泰山地委從泰北輾轉到了萊北地區。沒有找到丈夫,王慶芬便索性在泰北做婦救會工作,并成長為婦救會會長。她發動群眾做軍鞋,站崗放哨,組織群眾堅壁清野反“掃蕩”,被大家譽為抗戰“花木蘭”。

1942年10月18日,也就是吉山戰斗發生后的第二天,方正在食堂排隊領取飯菜時,發現自己前面有一位同志面生,就上去詢問,對方面容悲戚地說:“俺從泰北來,找丈夫,但他可能已經在吉山戰斗中犧牲了。”方正一聽口音是兗州人,聲音也耳熟,急忙問:“你丈夫叫啥?”“方正。”“我就是方正啊!”她抬起頭仔細打量著眼前人,驚喜萬分:“你真是方正,你還活著!我可找到你了!”就這樣,一對革命夫妻戲劇性重逢,讓兩顆志同道合的心貼得更加緊密。

夫妻相見不相識,笑問對方何處來。一時間,兩人的故事被戰友們傳為佳話。

他自稱“泰山之子”

2022年,這位百歲的紅色報人在生日宴上,情不自禁地唱起了早已被他唱了無數遍的革命歌曲《八路軍山東縱隊進行曲》,語氣鏗鏘,聲音洪亮,飽含激情。

看著,聽著,我眼前浮現出年輕時代的戰地記者方正在硝煙炮火中以筆為槍、奮筆疾書的身影,浮現出他在戰馬上抱著設備轉移的場景,不知不覺,熱淚盈眶,內心的那份觸動,無以言表。

方正的戰地記者生涯從泰山起步。他對我說,泰山,是他參加革命的地方,也是他曾經戰斗和生活過的熱土,不是故鄉勝似故鄉。這里有他太多太多的回憶,有一起出生入死的戰友,有善良的房東,這里是他無數次夢到的地方。

生于兗州,卻把泰山當成了故鄉,他一直自稱為“泰山之子”。正因對泰山有著特殊的情結,所以他愿意無數次地“回家”,離休后,他幾乎每年都會到泰山腳下療養,更重要的是,他可以借機會一會自己朝思暮想的幾位老戰友。

△2019年7月,方正在泰山腳下療養院時接受記者采訪。

? ? ? ?2019年夏天,方正又一次到泰山腳下療養,雨后初晴,我過去拜訪,恰好遇到方老在泰安的3位戰友前來,4位九旬老人圍聚在一起,談笑風生憶當年。“我們幾位黨齡加起來就有200多歲。”方老開玩笑說,他還高興地把我介紹給幾位戰友:“小柳同志,和我是同行,都是新聞記者。”場面十分熱烈喜樂,我趕緊將這一難得的畫面抓拍下來,留作紀念。

△2019年,方正和三位老朋友老戰友在泰山腳下合影。

? ? ? ?時隔不久,我收到方正老人寄自濟南的一封信,里面是一張1979年10月2日《大眾日報》4版的復印件,上面有方正老人當年發表在這個版面上的一篇文章《我愛泰山》。文章回顧了他從泰山走向革命的心路歷程,表達了對泰山的深情厚愛。

采訪20年,只為不能忘卻的紀念

挖掘一段完整而準確的歷史,需要久久為功的堅持。斷斷續續20年間,我通過采訪方正本人,采訪其家人、戰友、親朋,重走他戰斗過、采訪過、生活過的地方,重溫他的革命足跡,無不觸動心懷。

△這只相伴80多年的綠茶瓷缸帶著方正滿滿的革命歲月回憶。

? ? ? ?在這20年間,我的工作崗位幾經輾轉調換,但始終沒有放下對方老的跟進采訪。這是完全沒有功利性的采訪,在外人看來仿佛在自討苦吃,但是只有自己知道,我是從內心出發,帶著一種責任感、使命感、緊迫感,分秒必爭地去做這件事,目的只有一個,就是盡可能多地挖掘和留存這份寶貴的記憶,不為后人留有遺憾,把《泰山時報》的精神傳遞下去,讓老人的革命故事和樂觀主義情懷永遠為后人所銘記。

《泰山時報》與《泰安日報》有著深厚的傳承淵源,方老一直關心著《泰安日報》的發展,每次拜訪他,我都會帶上幾份《泰安日報》,老人每次都會認真翻閱,詢問報紙編發刊印情況,為如今報社發展感到欣慰,并鼓勵我要“做一名人民的好記者”。

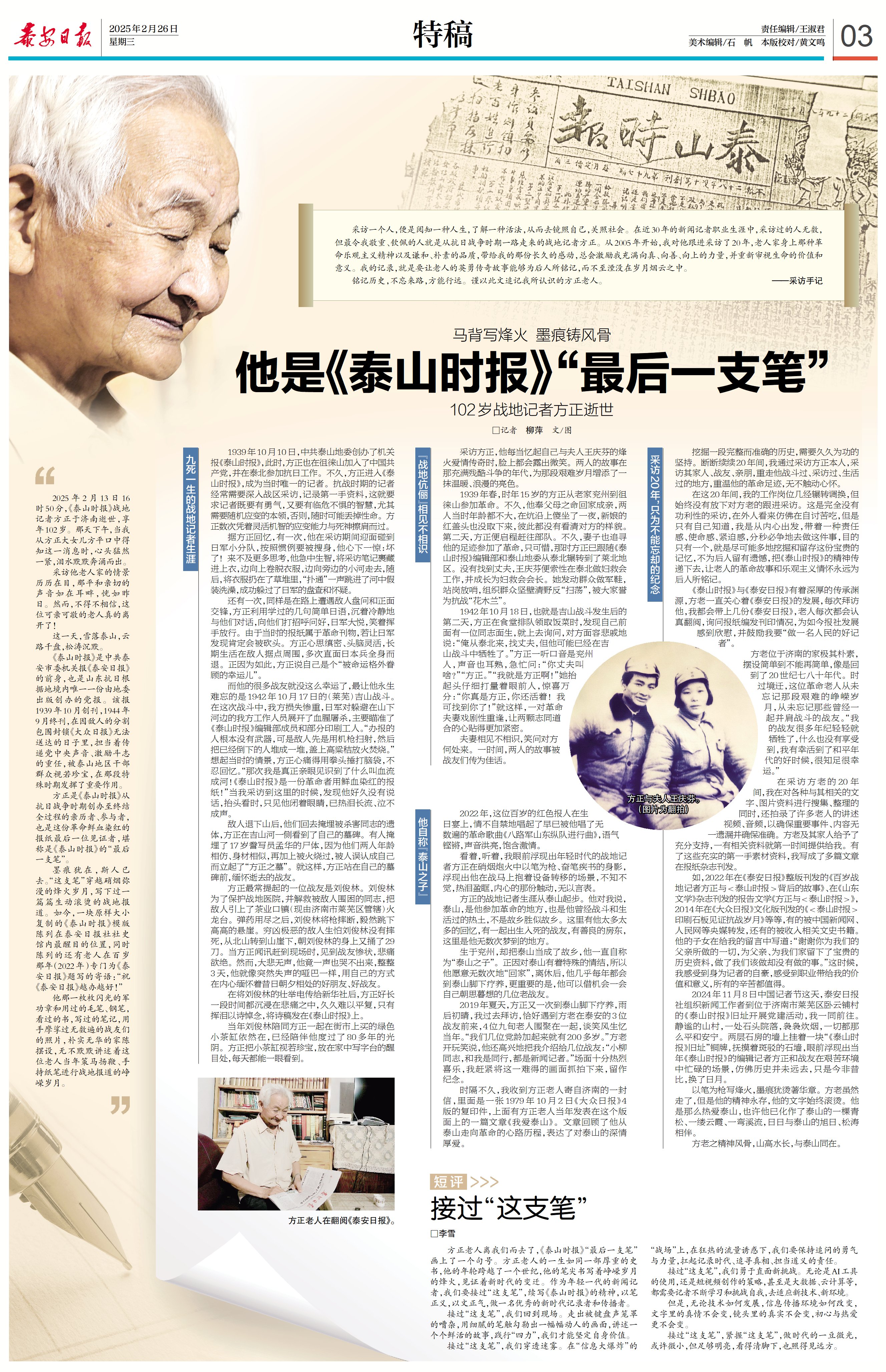

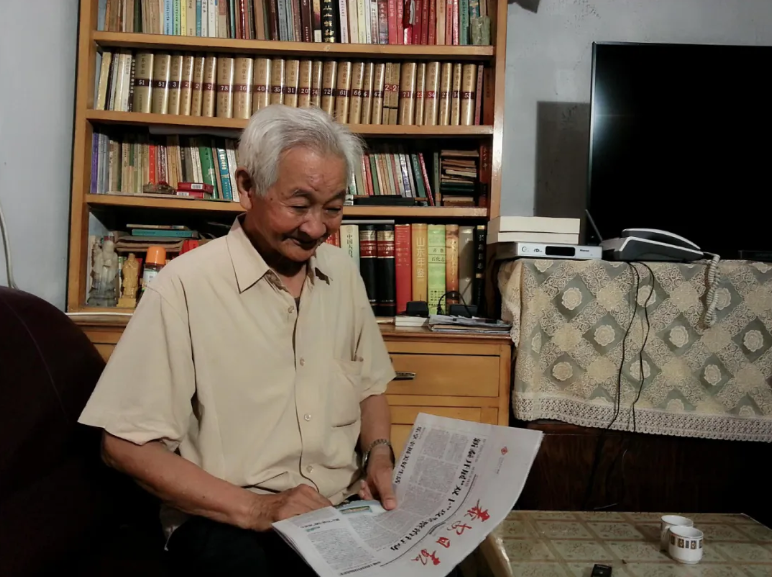

△方正老人在翻閱《泰安日報》。

? ? ? ?方老位于濟南的家極其樸素,擺設簡單到不能再簡單,像是回到了20世紀七八十年代。時過境遷,這位革命老人從未忘記那段艱難的崢嶸歲月,從未忘記那些曾經一起并肩戰斗的戰友。“我的戰友很多年紀輕輕就犧牲了,什么也沒有享受到,我有幸活到了和平年代的好時候,很知足很幸運。”

在采訪方老的20年間,我在對各種與其相關的文字、圖片資料進行搜集、整理的同時,還拍錄了許多老人的講述視頻、音頻,以確保重要事件、內容無一遺漏并確保準確。方老及其家人給予了充分支持,一有相關資料就第一時間提供給我。有了這些充實的第一手素材資料,我寫成了多篇文章在報紙雜志刊發。

如,2022年在《泰安日報》整版刊發的《百歲戰地記者方正與<泰山時報>背后的故事》、在《山東文學》雜志刊發的報告文學《方正與<泰山時報>》,2014年在《大眾日報》文化版刊發的《<泰山時報>印刷石板見證抗戰歲月》等等,有的被中國新聞網、人民網等央媒轉發,還有的被收入相關文史書籍。他的子女在給我的留言中寫道:“謝謝你為我們的父親所做的一切,為父親、為我們家留下了寶貴的歷史資料,做了我們該做卻沒有做的事。”這時候,我感受到身為記者的自豪,感受到職業帶給我的價值和意義,所有的辛苦都值得。

位于濟南市萊蕪區臥云鋪村的《泰山時報》舊址。

? ? ? ?2024年11月8日中國記者節這天,泰安日報社組織新聞工作者到位于濟南市萊蕪區臥云鋪村的《泰山時報》舊址開展黨建活動,我一同前往。靜謐的山村,一處石頭院落,裊裊炊煙,一切都那么平和安寧。兩層石房的墻上掛著一塊“《泰山時報》舊址”銅牌,撫摸著斑駁的石墻,眼前浮現出當年《泰山時報》的編輯記者方正和戰友在艱苦環境中忙碌的場景,仿佛歷史并未遠去,只是今非昔比,換了日月。

以筆為槍寫烽火,墨痕猶燙著華章。方老雖然走了,但是他的精神永存,他的文字始終滾燙。他是那么熱愛泰山,也許他已化作了泰山的一棵青松、一縷云霞、一彎溪流,日日與泰山的旭日、松濤相伴。

方老之精神風骨,山高水長,與泰山同在。

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1