焦點訪談 | 信心2024!我國“新三樣”年出口破萬億元大關

央視網消息(焦點訪談):制造業是立國之本、強國之基。中國制造正經歷著從“制造大國”向“制造強國”的深刻轉變。一家電梯制造智能工廠的生產線,十幾臺工業機器人同步在線運行,生產效率提升了50%。最新數據顯示,中國每萬名工人配備工業機器人470臺,密度已經超過德國和日本,躍升到世界第三。我國新能源汽車生產首次突破年度1000萬輛的儀式現場,2024年度達產1000萬輛,僅用時11個月。中國新能源汽車產銷量已經連續9年位居全球第一。中國經濟有沒有信心,關鍵看實體經濟;實體經濟有沒有信心,關鍵看制造業。2024,我們不斷發展新質生產力,培育壯大先進制造業集群,推動制造業高端化、智能化、綠色化發展,轉型升級的步伐鏗鏘有力。

11月14日,中國汽車制造又迎來一個歷史性的時刻。中國年度第1000萬輛新能源汽車,在湖北武漢下線。統計顯示,今年1—11月,中國新能源汽車產銷分別完成1134.5萬輛和1126.2萬輛,同比分別增長34.6%和35.6%;新能源汽車新車銷量已經超過汽車新車總銷量的40%。

嵐圖汽車科技有限公司首席執行官盧放:“這款車型是中國2024年新能源汽車第1000萬輛下線的代表車型,純電綜合續航能夠達到901公里,具備5C的超級快充能力,可以做到充電3分鐘,行駛100公里。”

中國新能源汽車在2018年年產過百萬輛,用了近10年時間,到2022年年產超過500萬輛,用了約4年時間,再到今年成為全球首個年度達產1000萬輛的國家,用了約2年時間。支撐中國新能源汽車加速發展的背后是中國制造不斷向數字化、智能化、高端化方向邁進。

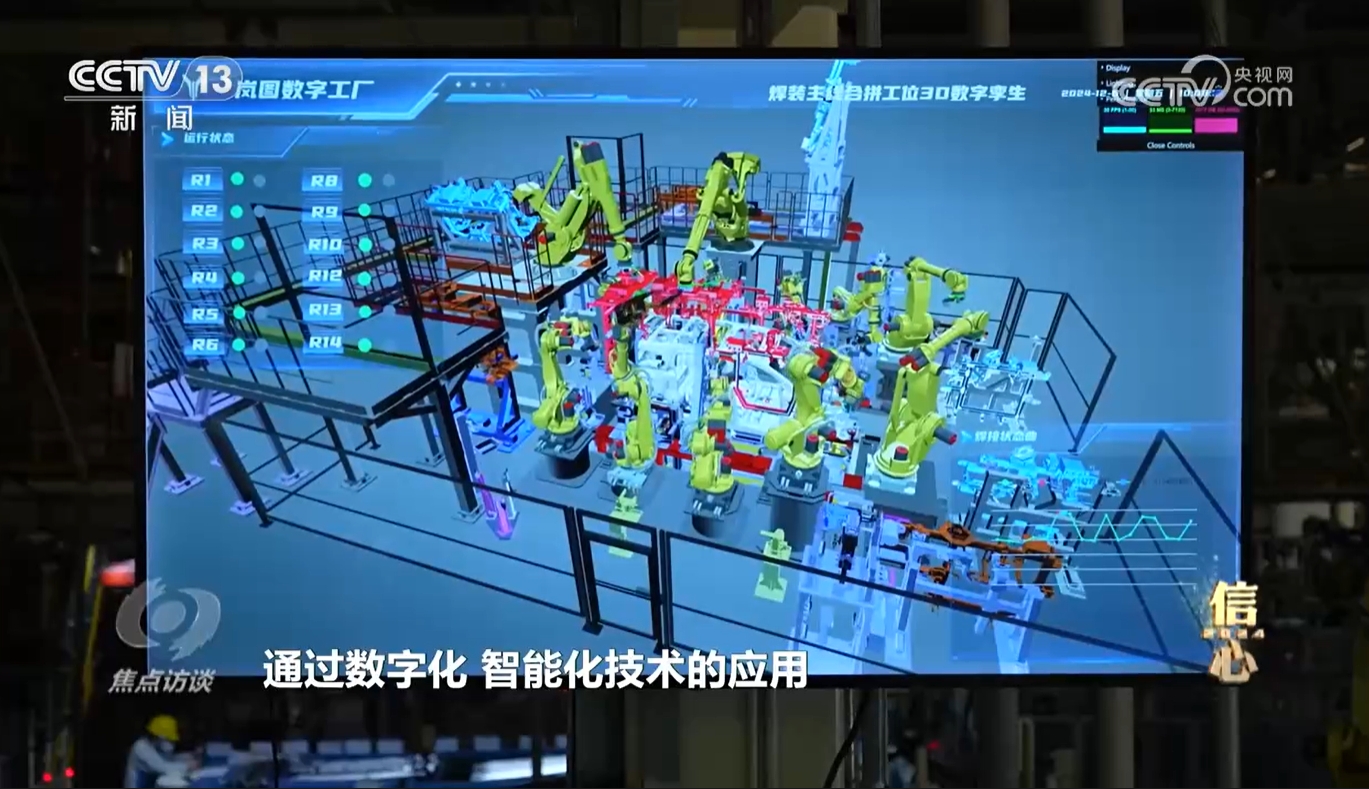

盧放:“這個智能制造工廠采用了‘5G+工業互聯網’、大數據、云計算、數字孿生等信息化技術,是國家級的智能制造示范工廠,通過數字化、智能化技術的應用,極大地提升了生產效率。可以滿足4款車型的混流生產,同時能夠滿足上萬種不同配置車型的隨機生產,只有這樣才能滿足用戶個性化需求,目前這個工廠可以做到118秒就能下線一臺整車。”

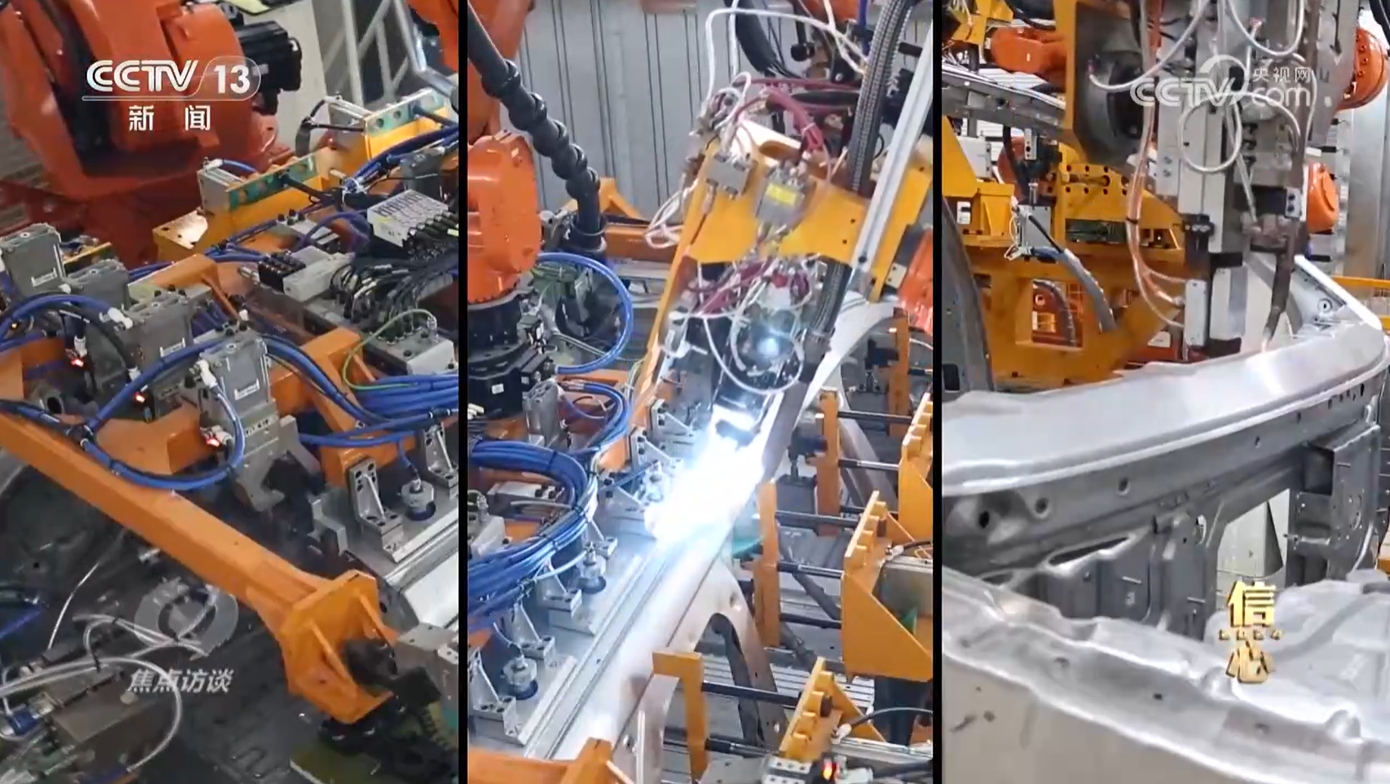

東風汽車這家智能工廠高效生產的一個秘密,是這里的工業機器人密度達到了行業領先水平。整個生產線配備了935臺工業機器人,而每班員工只有600多人。

國家智能制造專家委員會名譽主任、國家產業基礎專家委員會副主任委員屈賢明:“所謂智能制造,首先是產品裝備的智能化,第二是生產過程的智能化,再一個是服務的智能化。智能制造是制造業發展由大變強的一個最主要的方向、技術路線。”

新能源汽車制造是我國先進制造業變大變強的突出代表。習近平總書記今年3月在湖南考察時指出,繼續做大做強先進制造業,推動產業高端化、智能化、綠色化發展,打造國家級產業集群。智能制造正是我國做大做強先進制造業的主攻方向。統計顯示,截至目前,我國已累計培育421家國家級智能制造示范工廠,建成萬余家省級智能工廠,推進近萬家中小企業數字化改造。

工業和信息化部賽迪研究院副院長喬標:“有了智能制造系統之后,就可以把研發、設計、生產制造、內部的管理、后面的營銷充分協同起來,極大提升效率和效益,它就是制造業發展的一個主要方向。”

屈賢明:“智能制造在中國推廣應用的廣度深度在世界處于領先水平。”

東風汽車這家智能工廠不僅是國家級智能制造示范工廠,還是國家級綠色工廠。從天空俯瞰工廠,屋頂是一排排整齊排列的太陽能光伏板。這是武漢市最大的分布式光伏項目,年發電量2000萬千瓦時,每年減少二氧化碳排放11620噸,相當于每年種植了約52.8萬棵樹。

盧放:“光伏項目一年生產的綠色清潔可再生能源,占到這個工廠能源消耗的13%以上。未來清潔能源的消耗占比達到25%以上,目標就是用綠色能源生產綠色新能源汽車。”

近年來,中國制造綠色轉型優勢明顯。到目前,已有國家級綠色工廠5095家,產值占制造業總產值比重已超過18%。中國大力發展綠色低碳產業,建成全球最大、最完整的新能源產業鏈。風電、光伏發電等清潔能源設備生產規模穩居世界第一。新能源汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”年出口突破萬億元大關,充分體現了中國制造業在全球產業鏈供應鏈中的綠色低碳競爭優勢。

屈賢明:“能源裝備、交通運載裝備向高端化、智能化、綠色化發展的趨勢,中國制造業這幾年表現最亮點的就是這兩塊裝備的群體性突破,在世界上處于領先地位。”

中國制造不僅在新能源裝備、軌道交通、高端船舶裝備等新興產業發力,還在不余遺力推動傳統制造行業向高端化、智能化、綠色化邁進。這家位于江蘇建湖縣的石油裝備制造企業,瞄準“卡脖子”關鍵技術,自主研制成功175MPa采氣井口高端裝置,首次應用到塔克拉瑪干沙漠的超深油井開采中。

江蘇省建湖縣鴻達閥門管件有限公司董事長吳啟春:“打破了國外井口制造商對175MPa采氣井口裝置的技術壟斷,填補了行業空白,是國內超高壓采氣井口裝置首臺(套)裝備。”

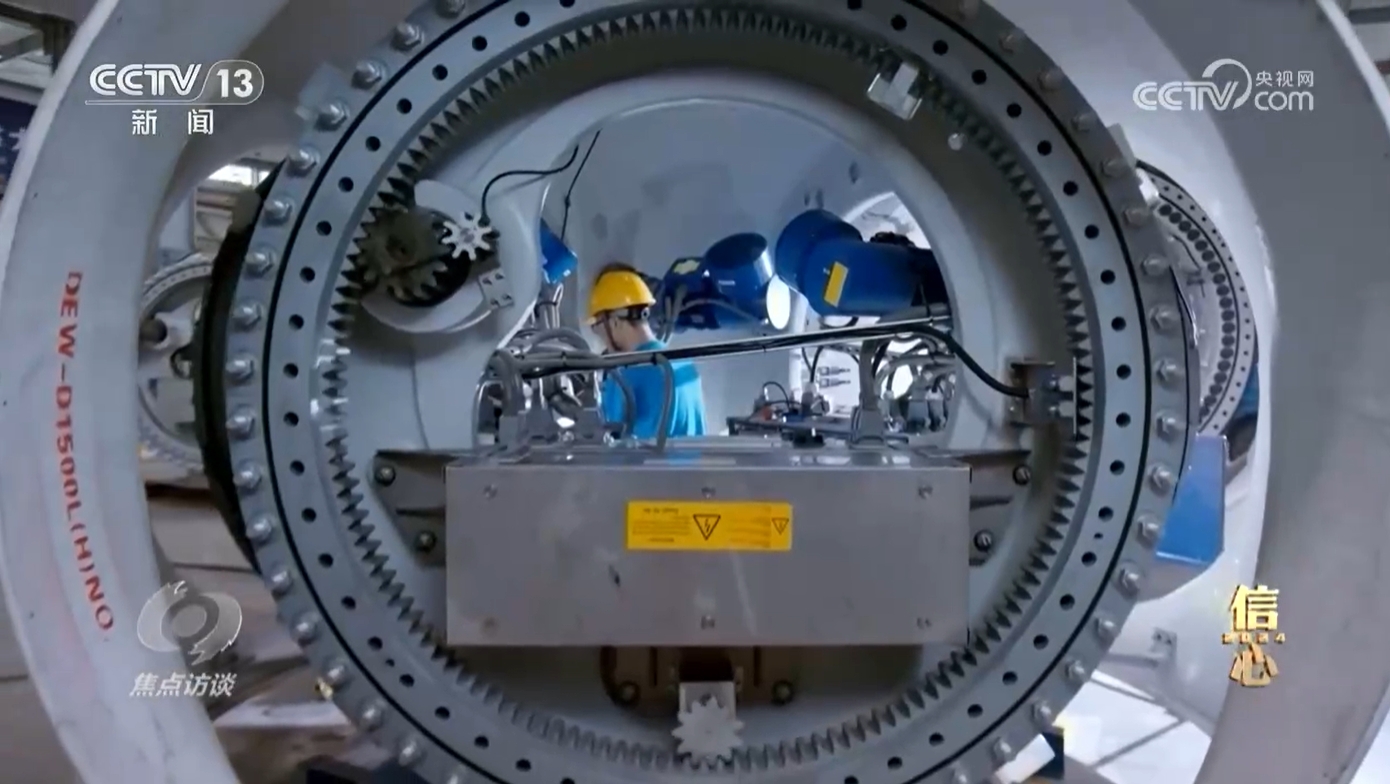

在位于江蘇南通市海門區的海太長江隧道的施工現場,一個大家伙就是專門定制的“江海號”長江隧道盾構機的主要部件——刀盤,技術人員正在進行緊張而細致的安裝調試。

今年10月,“江海號”盾構機在湖南長沙成功下線。“江海號”最大開挖直徑達16.64米,是我國迄今自主研制的最大直徑盾構機,比北京東六環項目用到的“京華號”盾構機的開挖直徑又大了0.57米。

中國鐵建重工集團掘進機研究設計院副院長張帥坤:“盾構機需求的動力和直徑成立方的關系,直徑大了0.57米,就是16.64米的3次方,這個增量就是幾何級的。安全可靠性,還有制造方面的精度,要求也是呈幾何級增長。”

盾構機被譽為“工程機械之王”。“江海號”的研制成功標志著我國超大直徑盾構機形成全產業鏈產業化發展能力,是我國裝備制造領域的又一項突破。如今,全球每10臺盾構機中就有7臺產自中國。今年以來,我國一批裝備制造領域的大國重器震撼亮相:C919大型客機投入商業運營;“嫦娥六號”實現首次月背采樣返回;國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”實現商業首航;重型燃氣輪機研發不斷取得新突破;單價超過百億元的全球最大生產儲卸油平臺實現出口。統計顯示,今年1—11月份,全國規模以上裝備制造業增加值同比增長7.5%,高于規模以上工業增速1.7個百分點。裝備制造業增加值占規模以上工業增加值的比重達34.3%,已連續21個月保持在30%以上。

喬標:“裝備制造業是國之重器,本身就占制造業的比重到三分之一左右。這么大的比重,又關系到千行百業,每個行業都需要裝備制造業給它提供裝備,所以對經濟增長的拉動作用也非常明顯。”

華工科技智能制造首席技術官戴恒:“這是我們為船舶行業定制的大幅面高功率五軸坡口激光加工裝備,它主要應用于船舶行業的加工過程,最大加工寬度可以達到十幾米的寬度。傳統船舶行業主要依賴于裝備的進口,現在我們打破了多項技術壟斷,實現了自主研發100%。”

激光技術作為被發達國家管制的技術,我國在這一領域長期受制于人。20年來,華工科技在高端激光裝備領域不斷創新、奮起直追,累計創造了60多項“中國第一”。他們研制成功用于汽車智能制造領域的白車身激光焊接裝備,一舉打破了國外近40余年的技術壟斷,迫使國外同類產品價格下降了40%以上,目前國內市場占有率達90%,累計服務下線車輛超過4500萬輛。

華工科技產業股份有限公司黨委書記、董事長馬新強:“我們高度重視自主創新,過去10年累計研發投入超過70億元。今年前三季度,研發投入同比增長了26%,今年又開發出十多套行業領先專精特新產品。”

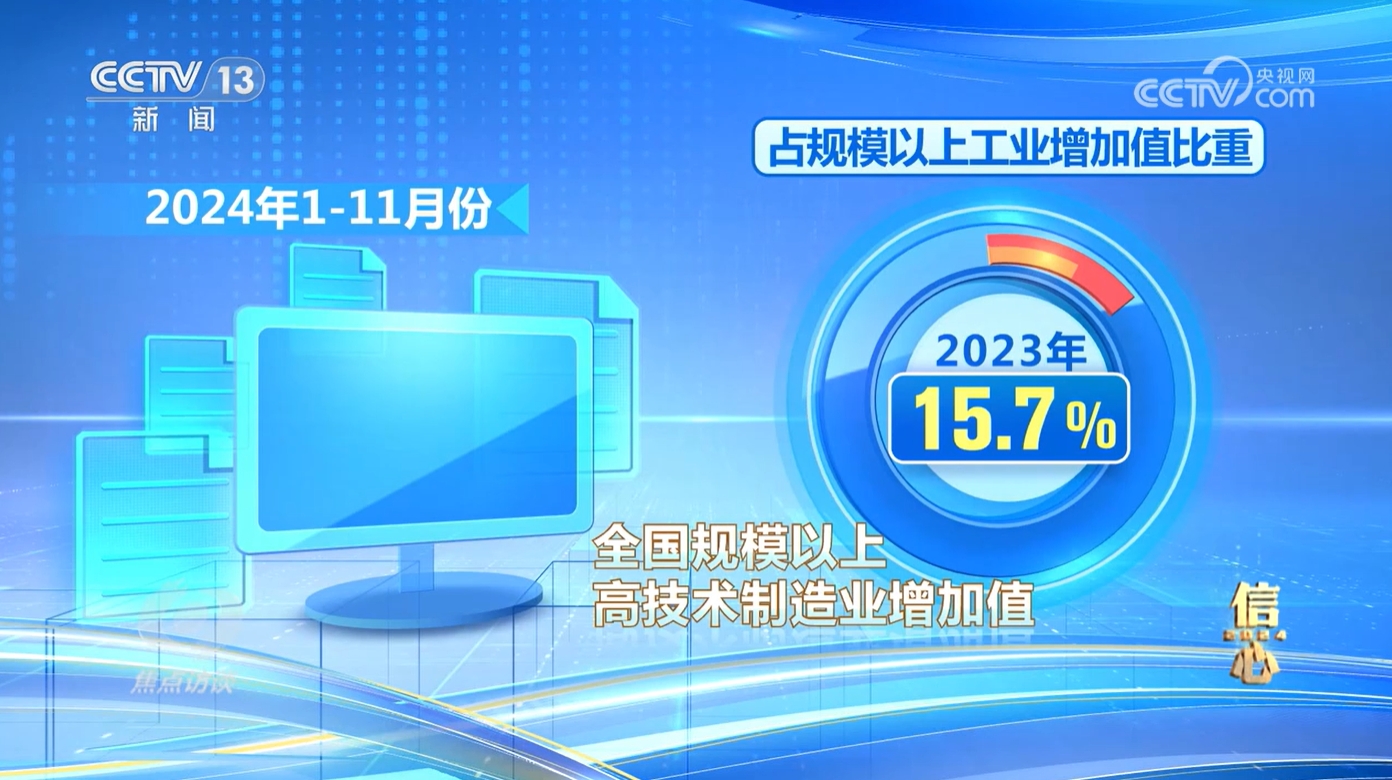

華工科技只是武漢光谷幾千家高新技術企業中的一個。統計顯示,我國高新技術企業數量從十多年前的4.9萬家已經增加到現在的46.3萬家。今年1—11月份,全國規模以上高技術制造業增加值同比增長9%,高于規模以上工業增速3.2個百分點。高技術制造業占規模以上工業增加值比重從2012年的9.4%提高到2023年的15.7%,顯示出中國制造技術向高、結構向優的積極態勢。

喬標:“高技術制造業本身技術含量就高,同時產業鏈又長,所以帶動性就大。它不僅自身是一個很重要的增長點,還決定著經濟特別是制造業發展的后勁。”

在武漢,高技術制造業和裝備制造業的聚集,優勢科技創新資源的加持,政策的有力引導,形成了兩大國家級先進制造業集群:一個是以光谷為代表的光電子信息產業集群,一個是以東風汽車為龍頭的“武襄十隨”汽車產業集群。

東風汽車集團有限公司總經理、黨委副書記周治平:“先進制造業集群是產業深度分工和集聚發展的高級形式。東風汽車持續不斷發揮產業鏈‘鏈主’的主體支撐和融通帶動作用,持續不斷吸引專精特新和科技企業落戶‘武襄十隨’產業集群。到目前為止,在集群內僅是東風汽車就有20多個整車廠和國家級檢測中心,有1000多個一級配套供應商,也助推‘武襄十隨’先進汽車產業集群成為全國唯一的全系列的汽車產業集群。”

培育壯大先進制造業集群是我國建設制造強國的重要路徑。不久前,工業和信息化部公布了最新一批35個國家先進制造業集群名單,加上2019年以來已公布的45個國家先進制造業集群,國家級集群規模達到80家,首次實現了制造業重點產業鏈的全覆蓋。

喬標:“先進制造業集群是制造強國建設的一個重要標志。有了這80家的先進制造業集群,就相當于制造強國建設在重點產業領域有了支柱,在和世界制造強國去比拼就更有底氣了。”

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1