天下泰山·揭秘泰山丨萬恭“高山流水”之意

□王子正史

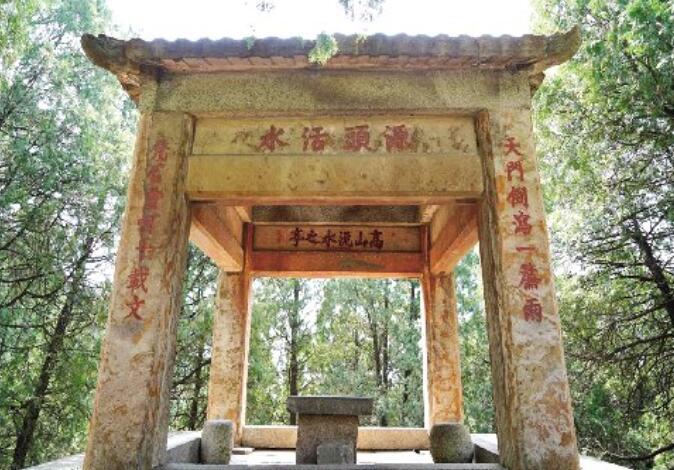

在泰山中路經石峪西谷口矗立著一座石亭,額曰“高山流水之亭”。這是明隆慶六年(1572年),兵部左侍郎兼都察院右僉都御史河道總理萬恭創建。亭柱對聯“天門倒瀉一簾雨,梵石靈呵千載文”,則對亭名作出了更加豐富的延展,提示游人賞識佛經的同時,莫忘周圍恢宏壯麗的景色。初看是在“詠物”,但背后的“言志”則難以被高山遮蔽,被流水覆蓋。

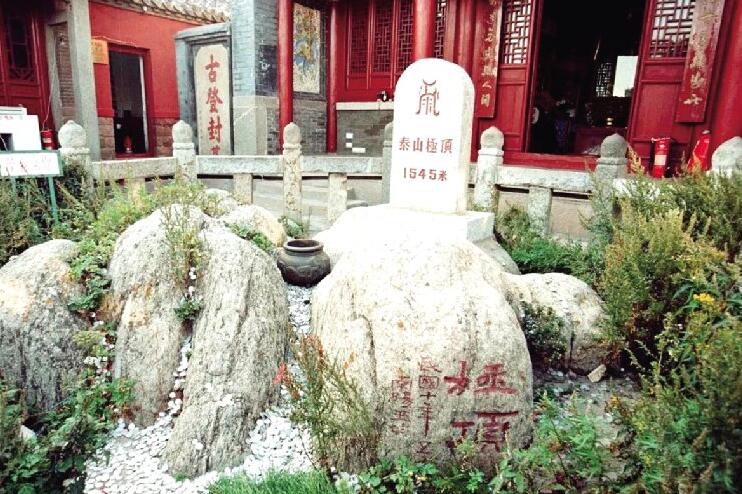

? ? ? ?泰山極頂。 通訊員供圖

? ? ? ?萬恭致祭泰山

明隆慶五年(1571年)春天,黃河泛濫,漕河堰塞,隆慶皇帝命萬恭前往治理。夏八月,萬恭采用“筑壩束水攻沙”的靈活方式,巧妙解決了黃河泛濫與泥沙堵塞的問題,并遵循皇帝旨意祭祀泰山,向上天報告成績。萬恭至岱頂時,見玉帝觀(今玉皇殿)正殿建在泰山極頂石之上,命令將正殿北移,使極頂石露出,此舉使得后人可以瞻仰完整的泰山極頂風貌。并立《表泰山之巔碑》記錄此事:“夫泰山擅四岳之尊,而茲巔石又擅泰山之尊。乃從而屋之,又從而夷之,又從而踐履之。令尊貴不揚,廢靈異不表見,余過也!余過也!(萬恭《洞陽子集》,原碑已于清乾隆十二年佚失)”萬恭對于大殿覆蓋極頂石的做法給予否定態度,并聲稱沒能及時糾正是自己的過錯,在自我謙卑的同時,也將玉皇頂區域化作自我表達的場域。

明代洪武至嘉靖時期,道教的發展呈上升趨勢,得到官方的扶持。而故鄉江西作為道教圣地龍虎山所在地,氛圍尤其濃厚。受早年在家鄉耳濡目染和入仕后明世宗的影響,萬恭也篤信道教,其晚年自號“洞陽子”便極富道教色彩。退任還鄉后還積極參與江西道教宮觀的建設,在這種尊奉道教的社會環境和自身的信仰之下,萬恭移殿露石尊岱之舉便不難理解了。

萬恭在泰山的文化場域構建及重塑

萬恭的到來也為泰山留下了多處墨寶與景觀,岱頂觀海亭之西,平頂峰上“孔子小天下處”建有挾仙宮,萬恭在此題寫匾額“憑虛御風”,意為憑靠虛空之處,駕馭無形之風。已然縱覽泰山極頂,更加瀟灑不羈、閑庭信步。又在對松山以北的乾坤樓題寫匾額“礪山帶河”,意指黃河細如衣帶,泰山小如磨刀石。此時的萬恭剛剛治理黃河水患成功,遂題寫“礪山帶河”四字銘其心志。

? ? ? ?高山流水之亭。 通訊員供圖

? ? ? ?上述兩處建筑以及匾額、碑刻都已不存,今日想要一睹萬恭墨寶就只能到經石峪了。萬恭在《高山流水亭石壁記》中自述亭名字面含義是在形容經石峪的壯闊景觀,并在隨行官員陪同下親自演奏《高山》《流水》兩首古琴曲,為石亭賦予了陽春白雪的古典氣質。但其背后則是在隱喻自己的功績,“高山”象征著五岳之首的泰山,“流水”遙指四瀆之宗的黃河。既有對于自然的敬畏與順從,又體現了人在自然中的博弈與創造。

明洪武三年(1370年)朱元璋下詔去除前代加封在五岳之上的封號,終明一朝也未有皇帝親自致祭泰山。而萬恭在治理完黃河泛濫這一千古難題后,又受皇帝委派致祭泰山,并使極頂石為后世所見,是有明一代官方致祭泰山的最高禮制。這次祭典中包含“筑壩束水攻沙”和“表露泰山極頂”兩項創舉。前者撫順了河流,作為治水經驗流傳后世;后者彰顯了高山,作為岱頂標識延續至今。每當天氣晴朗能見度較高時,站在泰山之巔便能遙望黃河。清代詩人袁枚描述在岱頂遠眺黃河的景觀:“一條黃水似衣帶,穿破世界通銀河。只恨天上酒杯少,不信世間人民多。”《詩經·周頌》記載:“懷柔百神,及河喬岳。”“河”即指黃河,“喬岳”即指泰山。每當黃河泛濫決口,朝廷便會派遣大臣到泰山祈禱黃河復歸寧靜,而當黃河恢復寧靜之后,朝廷還會派遣大臣前來泰山致祭答謝。這種制度從明代開始成為定制,可見黃河與泰山在自然和文化層面高度重合。萬恭作為治水祭岱的重要見證者,在經石峪修建景觀設施將二者融為一體。

經石峪的文化次中心

經石峪處于泰山中溪山谷之中,與登山盤道隔離,既有開闊完整的空間,又有山水兼收的優越性,還有廣袤的石坪石壁為文人題記造就了天然載體。1946年泰安學者李東辰手繪經石峪地圖,地圖顯示自盤道進入經石峪的小徑是直達亭前,而非《金剛經》石坪。小徑入口處有方元煥1544年前后題寫的“經峪”刻石,沿途有萬恭萬歷元年(1573年)題寫“漱玉橋”刻石,而石亭是隆慶六年(1572年)建造的。由此可推知,萬恭在石亭建成后又拓修了前往經石峪的捷徑,終點即是石亭。

自萬恭建亭僻景之后,經石峪成為游覽勝區,游人日漸增多。泰安州吏在亭西側崖上建“聽雨軒”作為官方宴飲招待所,歷任省級官員以及泰安本地官員,幾乎無不至此游覽并留下題刻。馮時可《泰山記》:“下而趨石經峪,州已設具于茲,為一小憩。”《于文定公年譜》記載于慎行數次登岱時“飲于經石峪”。畢自嚴《三叟同游記》:“東折入石經峪,署州設饌于此。”明萬歷八年(1580年),山東巡按御史錢岱題寫亭聯“天門倒瀉一簾雨,梵石靈呵千載文”,落款“海虞錢岱書”。萬歷十八年(1590年),山東巡按御史鐘化民題寫亭聯“曬經石上傳心訣,無字碑中寫太虛”(已漫漶不清)。萬歷二十二年(1594年),山東巡按御史連標在外側題寫亭額“源頭活水”,上款“萬歷甲午夏日”,下款“潁川連標題”。萬歷二十六年(1598年),御馬監太監白忠題寫“乾坤清趣”(未描紅已漫漶不清)。

這些題刻,充分詮釋了石亭景觀價值,也表現出地方官員對萬恭治水功績的認可。正所謂“授人以魚不如授人以漁”,萬恭不僅治理了黃河泛濫,還給地方政府留下了因治水所修建的基礎設施,以及《治水筌蹄》中成熟的治水經驗。對于地方區域生態治理、社會穩定起到了重要作用。地方官員自然對其塑造的“自我表達”場域高度推崇,以至于將石亭設定為官方宴飲招待所,用題寫楹聯、詩詞的形式對萬恭的“塑造用意”鋪陳渲染。但無人從萬恭致祭泰山的背景中體悟建亭背后的哲思。萬恭透過休閑景觀的塑造,使休閑者端坐亭中享受高山與流水的悠然狀態,正是對于泰山永固、黃河安瀾的理想山水期盼。看似歌詠景物,實則凝聚了深邃哲學思想與人文精神。

石亭原址位于試劍石之上,1965年泰山管理部門為避免刻經受流水沖蝕而修筑水壩。將石亭遷至西南側,原址改為水道,“高山流水”之意略顯遜色。

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1