天下泰山丨水音堂文化功能的變遷

□王子正史

水音堂乃泰山碧霞元君行宮,坐落在泰安東南的夏村南山之上。清乾隆《泰安府志》記載:“水音堂,城南二十里夏村,泮河西南。乾隆十一年(1746年),里人李自省建。”自乾隆年間創建伊始,水音堂就成為泰安東南區域文化中心,常有文士在此設館教授學生,文化交流活動頻繁。以此形成了集廟祀、教學、藏書為一體的“多功能文化輻射圈”,并有效依托“泰山行宮”的信仰基礎,推動了區域文化設施全方位健全發展。

?

泰安東南文化中心的確立

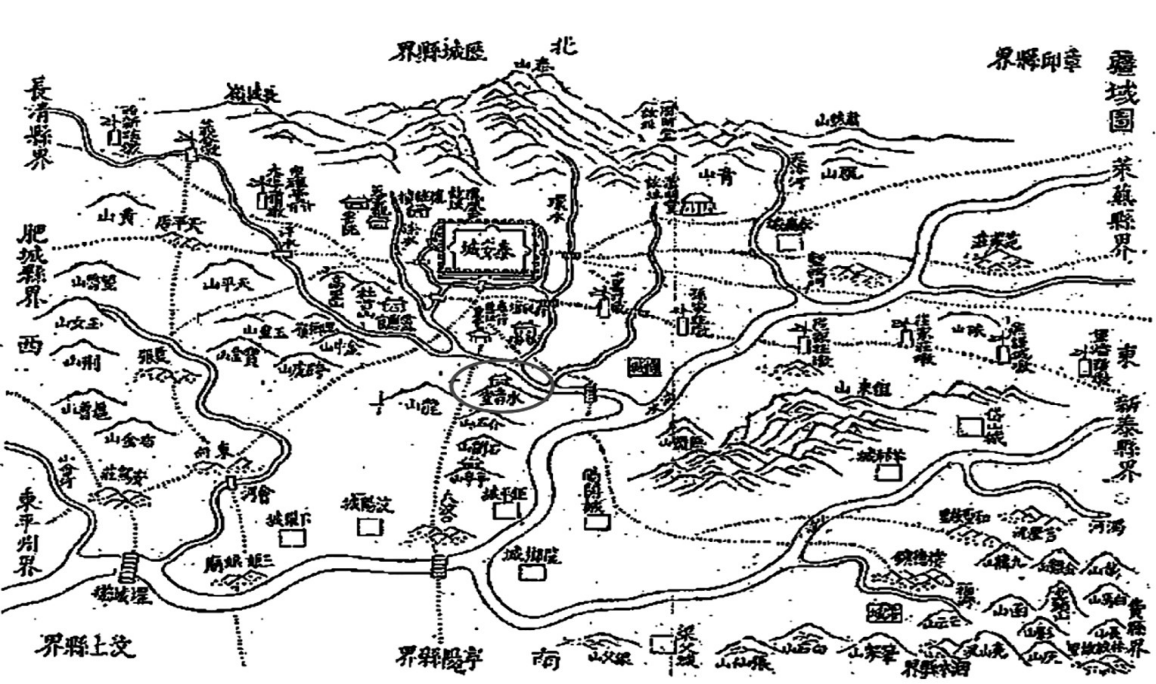

《泰山道里記》從堪輿學的角度把水音堂山體并入“大泰山”地理版圖,而非孤立看待,將其擢升至新的高度。清乾隆十八年(1753年),時年49歲的泰安舉人李成鵬就曾到訪水音堂行教(《李成鵬自訂年譜》手稿)。可見水音堂自創建伊始,不僅是泰山行宮,還附有鄉間學館之用途。

清道光年間泰安名儒侯哲衡解答了“水音”之名的由來:“因夏月連陰,四圍居人共聞此處隱隱有水聲怒鳴,故以水音名其堂,后遂以名其堂者并呼其山云(侯哲衡《水音堂書音齋記》,2022年筆者復立此碑于水音堂前)。”侯哲衡(1772年—1848年),字伯平,別字古渡,泰安大汶口申村人,曾考中府試第一名,道光十六年(1836年)拔擢為恩貢生,候選泰安州同,經時任泰安知縣姜宮綬舉薦為鄉飲大賓。侯哲衡酷嗜讀書,并將教書作為畢生工作,其著名門生程燦策概括了老師的學術生涯:“數十年來,以學行著于東南者,首推吾師伯平先生(程燦策《清明經鄉謚文靖侯先生之碑》)。”這段描述或許有稱頌老師的成分在其中,但也如實反映了侯哲衡的執教范圍在泰安東南“水音堂”附近,并且在該地區頗具影響。

水音堂文化功能的健全

侯哲衡起初在泰城東南許家埠村設館行教,該村以閆姓族人為主體,其村內一通清乾隆十年(1745年)四月《忠河橋建橋碑記》中捐資者即以閆氏為多數,哲衡開辦的私塾即在閆家,后于清嘉慶二十二年(1817年)“移居水音之東齋”,因此處東臨徂徠,北瞻泰岱,汶流環其左,泮水繞其后。山水兼備的同時,又有村舍坐落點綴其間,可謂壯觀與閑趣并存。侯哲衡總結為:“泰邑兼有天下之大觀,而此齋又盡收泰邑之大觀。”他每日在齋內講學,帶領學生誦讀經典,而戶外水明山凈,又有牧童歌吟。書音與水音彼此應和,遂將私塾命名為“書音齋”,他在此教學生涯達37年,受業弟子200余人。其中最為著名者當屬程燦策,自云:“以燦策之不敏,亦賴先生之教,登賢書,捷南宮,得與天下名士游(程燦策《伯平侯先生墓銘》)。”燦策于道光十二年(1832年)考中進士,隨后歷任江西豐城、廣昌、會昌、南昌知縣。退任后追隨老師腳步到水音堂附近的西夏村置地建書館,逐漸成為岱下著名藏書家。后來,程氏珍貴藏書大多被后人變賣散盡。1923年,學者王價藩徒步前往夏村參訪藏書,稱其齋中“藏書甚富,隨侍訪觀,見其蠹蝕塵封,后人不知珍惜,為之惻然”。

侯哲衡晚年于書音齋內閉門著書,數年不曾離開。程燦策將其《四書別解》《中庸一貫輯解》《論語觸類辨異》等著作刊行于世,并為之作序。

道光二十八年(1848年)七月,侯哲衡去世,享年77歲。次子侯監東在故鄉大汶口申村村東修建墓園,至咸豐三年(1853年)四月告竣,并請燦策為父親撰寫墓志銘及碑文。

水音堂文化中心輻射功能的式微

1901年,清廷下興學詔,鼓勵地方興辦新學。1903年,“癸卯學制”頒布推行。1905年,科舉制度廢除。泰安知縣毛澂積極響應政策號召,于1903年先后創辦縣立第一學校、初級師范學堂、師范傳習所,在全縣設立小學185所,又于城關設立多處蒙養小學堂(后改為國民學校)、高等初級小學堂、分設平民半日學堂,在城內及南關設立工藝教養局。時任山東巡撫周馥至泰安巡視新學,稱贊其為“東省興學第一”。此時的泰安社會面對于舊式“廟學合一”的教育模式也產生了質疑看法:“廟以事神,學以教人,兩者本不相蒙。且學者以學為成己成物之事,尤非神道設教之旨,何居乎廟學并為一談也(《重修泰安縣志》卷二)?”1909年,程燦策創立的書館、義塾被改作“區立高級小學校”,學校創辦人之一的程汝楫,即程氏后人。其原有“藏書”文化屬性也在逐漸消失,至1923年學者王價藩到訪時,藏書量已不足十之二三,至今已片紙無存,唯有舊屋矗立田間。

在這樣的時代浪潮下,水音堂區域“教學”屬性逐漸式微,完全被“廟祀”功能所占據,書音齋也被改做民房使用。失去了學生和鄉賢文士的進入,到訪者僅為周邊有祭祀需求的鄉民。

今之榮光重現

水音堂附近鄉民皆稱呼其為“桃花山老奶奶廟”,客觀上僅是泰山碧霞元君行宮體系中的一員。2022年,在泰安市岱岳區政協委員史英姿《關于恢復水音堂名稱的建議》提案倡導之下,得到了有關部門積極采納辦理。筆者參與協助在地圖中恢復“水音堂”古地名,并于堂前東側復立清道光《書音齋記》古碑,泰山學院教授周郢受邀撰寫《水音堂記》立碑堂前西側,述清了歷史變遷。泰安市民政局地名辦以“水音堂”為中心對周圍道路進行規劃命名,呈報泰安市人民政府批準列入《泰安市中心城區地名規劃(2021—2035年)》。一系列務實舉措,將水音堂區域完整的文化功能重新昭示公眾,矯正了自清末以來民眾認知中水音堂“廟祀”功能的固有印象,為泰山文化的繁榮多元發展提供了規范參考。

昔之水音,程侯二公駐足耕耘,書山學海有跡可循。今之重光,群賢畢至文灑古今,續寫堂前書曾微吟。

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1