文化中國(guó)行·長(zhǎng)江之歌丨一座書(shū)法寶庫(kù),“浮”在大江之上

長(zhǎng)江鎮(zhèn)江段的江流之中有一座寶島,名叫“焦山”,因滿(mǎn)山蒼翠,如同碧玉,又被古人稱(chēng)為“江中浮玉”。焦山風(fēng)景秀美,四季俱佳,是鎮(zhèn)江“三山”風(fēng)景名勝區(qū)的重要組成部分。而在書(shū)法史上,“焦山”更擁有獨(dú)特地位。焦山碑林珍藏五百余方古碑,保留八十多處摩崖,上承六朝,下迄民國(guó),被譽(yù)為“書(shū)法名山”。

?

焦山的故事,要從有“大字之祖”之稱(chēng)的“瘞鶴銘”說(shuō)起。

焦山碑刻博物館首任館長(zhǎng)、中國(guó)戲劇文學(xué)學(xué)會(huì)理事李敘彬介紹,焦山出現(xiàn)的最早碑刻,正是南朝梁天監(jiān)十三年(514年)鐫刻在焦山雷轟巖上的“瘞鶴銘”。唐代后期,“瘞鶴銘”歷經(jīng)風(fēng)雨侵蝕,被雷擊墜入江中。北宋慶歷八年(1048年),潤(rùn)州太守錢(qián)彥遠(yuǎn)偶然從長(zhǎng)江中撈出一塊“瘞鶴銘”,藏于新建的寶墨亭。亭中還有集王羲之書(shū)法刻成的唐代經(jīng)幢。

寶墨亭是焦山碑林的前身。明代,寶墨亭擴(kuò)建為寶墨軒,藏碑漸多,形成規(guī)模。清代乾隆皇帝南巡駐蹕焦山,又重建了此前被毀的寶墨亭。從明清年代開(kāi)始,文人雅士慕名來(lái)鎮(zhèn)江焦山“打卡”漸成風(fēng)尚。他們豪情滿(mǎn)懷,縱酒放歌,留下了一處處記錄屐痕的題刻,形成了一通通凝聚歷史的碑刻。焦山題刻和焦山藏碑也不斷豐富,蜚聲江南。

?

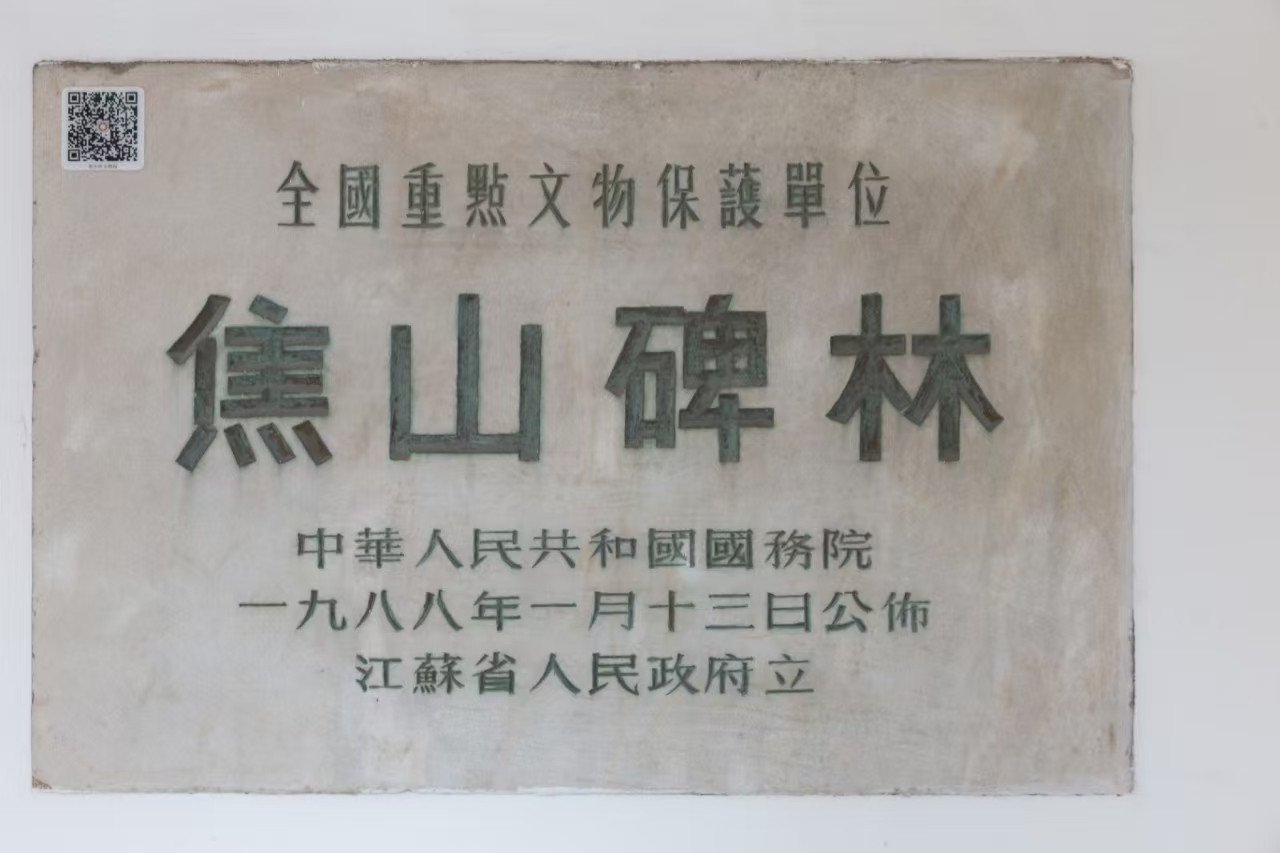

清代末年,焦山藏碑再遭兵燹,損毀嚴(yán)重。到新中國(guó)成立時(shí),存碑不足百方。從1960年開(kāi)始,鎮(zhèn)江市人民政府為搶救民族文化遺產(chǎn),在寶墨亭、香林庵、槐蔭精舍等建筑基礎(chǔ)上建立焦山碑林,搜集鎮(zhèn)江地區(qū)流散碑刻。鶴林寺“古墨林”、大港華陽(yáng)觀唐代“魏法師碑”等珍貴碑刻都集中到了焦山。1988年,焦山碑林被列為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。焦山碑林更被認(rèn)為是“江南第一碑林”,展示了鐫刻在石頭上的長(zhǎng)江文化。

在去年國(guó)家文物局公布的《第一批古代名碑名刻文物名錄》中,焦山碑林的六朝“瘞鶴銘”、唐潤(rùn)州仁靜觀“魏法師碑”、唐貞觀《金剛經(jīng)》偈句摩崖石刻、宋陸游踏雪觀瘞鶴銘摩崖石刻、清“澄鑒堂石刻”、清乾隆御碑入選。

?

“瘞鶴銘”是焦山碑林最為著名的題刻。李敘彬介紹,這是南朝時(shí)期一篇哀悼家鶴的書(shū)法作品。如前所述,“瘞鶴銘”在唐代后期墜入江中。到清康熙五十二年(1713年),蘇州知府陳鵬年雇人從長(zhǎng)江中打撈“瘞鶴銘”題刻,得殘石五方,移置定慧寺建亭保護(hù)。“瘞鶴銘”全文原有178字,現(xiàn)只剩93字,其中11字已不全。由于文中以干支紀(jì)年,以別號(hào)代替真實(shí)姓名,后人無(wú)法考證“瘞鶴銘”的撰文者和書(shū)寫(xiě)者是誰(shuí),存在著陶弘景、王羲之、王瓚、顧況等多種說(shuō)法。但“瘞鶴銘”書(shū)法技藝之高超,卻舉世公認(rèn)。它處在書(shū)法發(fā)展史上由篆書(shū)、隸書(shū)向楷書(shū)過(guò)渡階段,行筆雄健蒼古,方圓并用,結(jié)字錯(cuò)落,富于變化。宋代大書(shū)法家黃庭堅(jiān)稱(chēng)之為“大字之祖”;清代書(shū)法家翁方綱評(píng)論“瘞鶴銘”“寥寥乎數(shù)十字之僅存,而兼賅上下數(shù)千年之字學(xué)”。

?

從唐代到清代,“瘞鶴銘”殘石在長(zhǎng)江中沉睡數(shù)百年。在一些干旱年份,水中殘石偶爾露出水面,就有人抓緊時(shí)間前來(lái)拓印,形成“水拓本”。而聞?dòng)嵡皝?lái)尋訪“瘞鶴銘”殘石的歷代文人更是不計(jì)其數(shù),其中就包括南宋愛(ài)國(guó)詩(shī)人陸游。

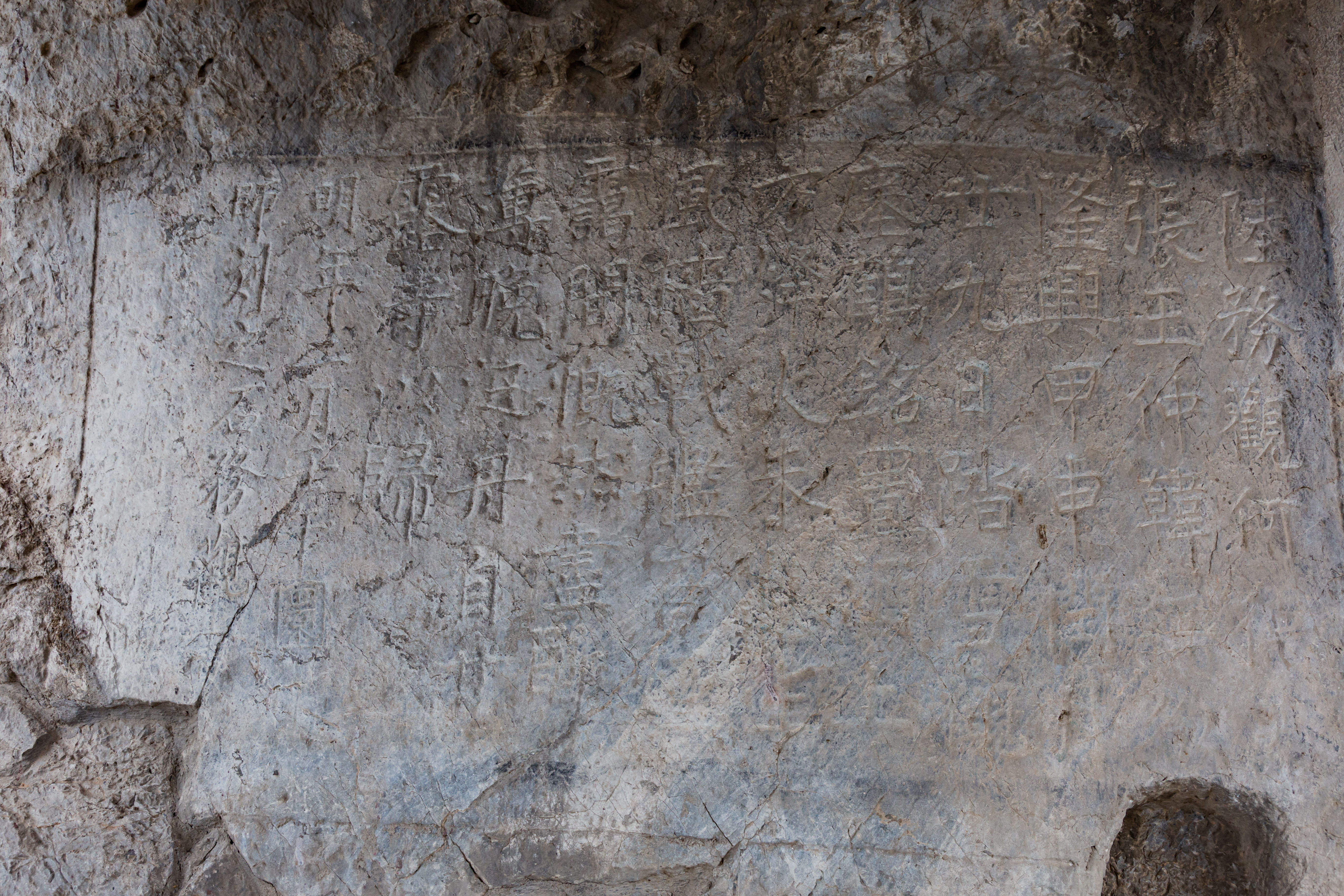

南宋隆興二年(1164年),陸游和友人踏雪游焦山,觀“瘞鶴銘”,揮毫寫(xiě)下紀(jì)游文字。次年,焦山僧人將這段文字刻在浮玉巖,這就是著名的“陸游踏雪觀瘞鶴銘摩崖石刻”。全文73字:“陸務(wù)觀、何德器、張玉仲、韓無(wú)咎,隆興甲申閏月廿九日,踏雪觀瘞鶴銘,置酒上方,烽火未息,望風(fēng)檣戰(zhàn)艦在煙靄間,慨然盡醉。薄晚,泛舟自甘露寺以歸。明年二月壬辰,圜禪師刻之石,務(wù)觀書(shū)。”

這段文字可以看成陸游的一篇散文,也可能是中國(guó)文學(xué)史上最短的游記散文。陸游在焦山眺望江北,烽火未熄,想到江山淪喪,慨然寫(xiě)下“微博體”游記,憂(yōu)國(guó)憂(yōu)民的悲憤心情溢于言表。陸游也是著名書(shū)法家,其手跡存世較少。從這段題刻也能看出他的“書(shū)札精妙,遒?lài)?yán)飄逸,意致高遠(yuǎn)”(朱熹語(yǔ))。

?

焦山碑林入選“第一批古代名碑名刻文物”的其他四處題刻也各有看點(diǎn)。李敘彬介紹,唐潤(rùn)州仁靜觀“魏法師碑”是江蘇現(xiàn)存較少的初唐碑刻。“魏法師”名叫魏降,是與皇室關(guān)系密切的道教名人。此碑由書(shū)法家張德言書(shū)寫(xiě)。張德言名氣雖不大,但他書(shū)寫(xiě)的“魏法師碑”結(jié)字疏朗,方整有致,堪與褚遂良、虞世南等初唐書(shū)法家媲美。

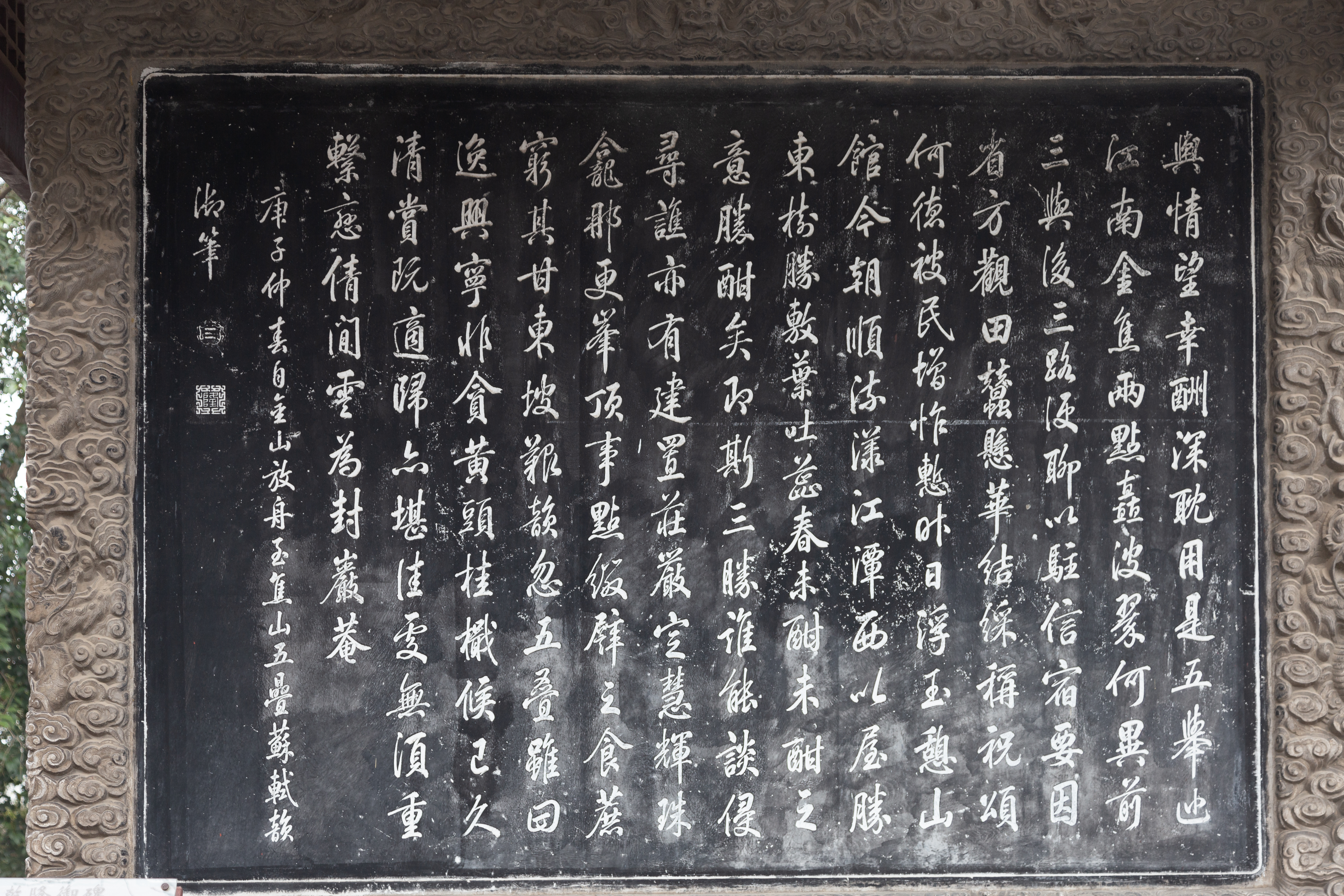

唐《金剛經(jīng)》偈句摩崖石刻,由僧人貞觀書(shū)寫(xiě),此石刻為大字楷書(shū),用筆爽利,氣勢(shì)逼人;清“澄鑒堂石刻”,由清代金石名家錢(qián)泳根據(jù)北宋文同、蘇軾所畫(huà)墨竹圖上的題詠雙鉤勒石,收錄蘇軾、韓琦、文彥博、米芾、李東陽(yáng)、王世貞、張玉書(shū)等74位歷代名家手跡;清乾隆御碑則是乾隆皇帝第五次下江南游覽焦山時(shí)所留。御碑陰陽(yáng)兩面均刻乾隆詩(shī)作,其書(shū)法結(jié)體嚴(yán)謹(jǐn),筆法流暢,柔中有剛,雍容俊逸。御碑四周及底座鐫刻九龍?jiān)扑y浮雕,刻工極其精湛。

焦山的名碑名刻還有很多,如甘露寺鐵塔地宮出土的唐李德裕“重瘞舍利石函題記”,唐隴西李府君墓志,北宋米芾臨摹的“蘭亭序”、書(shū)寫(xiě)的“城市山林”橫額,明代楊繼盛“游焦山詩(shī)”等等,數(shù)不勝數(shù)。也有一些碑刻,并不一定以書(shū)法取勝,卻記錄了古人生活的方方面面,如今讀來(lái)也頗為有趣。

?

明嘉靖四十年(1561年)翻刻的元代趙孟頫《前赤壁賦》小楷碑,附有趙孟頫為蘇東坡所畫(huà)小像。只見(jiàn)蘇學(xué)士面龐飽滿(mǎn),慈眉善目,右手扶杖,胡須只有少許,卻顯得沉穩(wěn)平靜,氣度不凡;刻于南宋紹興年間的“禹跡圖”碑,是全國(guó)僅有的兩通“禹跡圖”碑之一。《禹跡圖》是我國(guó)迄今發(fā)現(xiàn)最早的“計(jì)里畫(huà)方”的地圖,將《尚書(shū)·禹貢》所記述的名山大川標(biāo)記在圖上,反映古代九州全貌。《禹跡圖》客觀展現(xiàn)了長(zhǎng)江、黃河、珠江、太湖、洞庭湖等水系,而圖中海岸線的輪廓與現(xiàn)代地圖頗為接近,讓后人驚嘆于古人高超的制圖技術(shù)。

北宋紹圣二年(1095年)的“蓄貍說(shuō)”殘碑,鐫刻的是唐代文學(xué)家楊夔所寫(xiě)一則養(yǎng)貓故事。敬亭叟家中老鼠猖獗,于是抱來(lái)一只小貓(唐代人稱(chēng)貓為“貍”)。好生飼養(yǎng),就像哺育自家孩子一樣。不久,“鼠懾而殄影”,鼠患雖然平息了,但有野性的小貓還是逮著機(jī)會(huì)就往外跑。“蓄貍說(shuō)”殘碑曾被認(rèn)為出自黃庭堅(jiān)手筆,但專(zhuān)家考證應(yīng)該是托名之作,但其書(shū)法造詣極其高超,是焦山碑林的書(shū)法珍品之一。

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日?qǐng)?bào)社主辦 地址:泰山大街333號(hào)泰安傳媒集團(tuán)22樓 聯(lián)系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網(wǎng) 版權(quán)所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號(hào) 魯ICP備08005495號(hào)-1