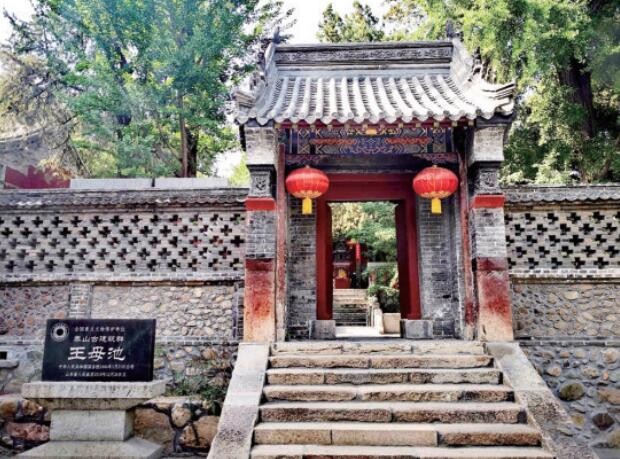

泰山古建說丨王母池:玲瓏緊湊 超凡脫俗

“朝飲王母池,暝投天門關。”唐代詩人李白在《游泰山六首(其六)》中所描寫的就是坐落在環山路中段、虎山水庫南面的王母池。王母池是一組依山傍水、高下相間、玲瓏緊湊的古代建筑群,建造年代無從考證。據《泰山述記》記載:“王母池本名‘瑤池’,祀王母,下臨虬在灣,前有飛鸞泉。”《岱史》記載:“黃帝建觀岱岳,遣女七人,云冠羽衣,修奉香火,以迎西王母,故名。”黃帝之事,荒遠難稽,但三國時期曹操之子曹植“驅風游四海,東過王母廬。俯觀五岳間,人生如寄居”的詩句,足見泰山王母池由來久矣。

祭祀道教神仙西王母的廟宇

王母池是一座廟堂式建筑,共三進院落:前院是王母池,中院是正殿和東西配殿,后院是七真祠。整座建筑坐北朝南,負山面城,依山勢層疊而建,使得王母池整座建筑增加了具有立體感的雄偉氣勢。從遠處望,朱紅色的王母池隱藏在綠樹之中,依山勢層疊而上,幽靜秀美,好似萬綠叢中一點紅。這里晨鐘晚磬,麗鳥長鳴,溪水潺潺,自古就有“小蓬萊”的美稱。王母池是一處祭祀道教神仙西王母的廟宇。相傳王母池是西王母居住的地方,又因西王母是所有女仙之首,所以,王母池在古代又稱為群玉庵。《水經注》中記載:“古者帝王升封,咸憩此水,水上往往有石竅存焉,蓋古設所跨處也。”孟子曾講道:“孔子登東山而小魯,登秦山而小天下”,所以,歷代文人墨客懷揣“小天下”的夢想紛至沓來,也給王母池留下了大量詩詞歌賦。由此可見,泰山王母池是歷代帝王、名人的必游之地。

石質牌匾“王母池”寓意

在王母池前山門的正上方,有一個石質牌匾“王母池”。這3個字是清道光九年(1829年)泰安知縣徐宗干所題。徐宗干字伯楨,江蘇通州人,浙閩總督。嘉慶二十五年(1820年)進士,歷任曲阜、泰安兩縣。在泰安任知縣期間,徐宗干為百姓做了很多好事,至今,在泰山上仍留有很多他的碑刻。所以在匾額落款有兩枚印章,一枚為“徐宗干印”,另一枚為“伯楨”。記者發現,這塊牌匾上的“王”字與眾不同,在中間橫的位置有一撇一捺。王母池工作人員介紹:“這個‘王’字包括了3個意思:天、地、人。上面有個‘天’字,中間有個‘人’字,下面是個‘土’字,意思是說西王母在道教神仙中輩分比較高,所以古人就寫了這個特別的‘王’字來表達對西王母的尊敬。”

進入正門后,迎面是一個方形的水池,這便是放生池,也是百姓普遍所認為的“王母池”。放生池的面積不大,四周石欄圍護,池水澄清如玉,有數百尾錦鯉暢游。在池子的正中有一座石質拱橋豎跨池上,南北橋頭有精雕抱鼓石。記者了解到,抱鼓石一般是指在宅門入口、形似圓鼓的兩塊人工雕琢的石質構件,承托于石座之上。在這里主要起穩定石欄和體現王母池地位高貴的作用。

泰山特殊地質原因造就“王母泉”

門內有一眼清泉,正是王母泉。王母泉是泰山著名地質景點,泰山地下水含量充沛,泰山泉水不僅為泰山帶來了美景,也因其水質純凈、清澈甘甜而成為了泰安的“三美”之一。在泰山眾多水源中,能被稱為上等水源的有三泉,分別是金山前的廣生泉、中天門的玉液泉及王母池的王母泉。

記者了解到,王母泉是泰山地質結構所造成的。泰山上的巖石是太古代形成的變質巖,以及古老的侵入巖,因構造變動和外力的風化剝蝕,巖石中的裂隙比較大,為地下水的流動和儲存提供了有利條件。大量的大氣降雨和地表水經滲透進入巖石裂隙,形成了豐富的泰山基巖裂隙地下水。古老的巖體和變質巖可溶性差,只有極少量礦物質溶于裂隙水中,再加上在滲透徑流過程中又得到充分過濾,所以這種變質巖的裂隙水,礦化度小、雜質少、硬度低,呈中至弱堿性,屬于一種重碳酸鈣型水,水質清甜,成為優良的飲用水。泉水流出,與其他地下水在院中匯成一池,成為百姓所認為的“王母池”。這是泰山上寺廟中年代最久遠、保留最完好的水池之一。

泰安日報社·中華泰山網記者葉曉萌 韓小青 審核 聶艷艷

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1