有一種喜悅叫回家秋收 哐啷啷~轟隆隆~收玉米啦

山東糧食產量連續3年保持在1100億斤以上。今年以來,山東加快推動糧食增產提質,建設更高水平的“齊魯糧倉”。效果如何?

眼下,山東6600多萬畝秋糧收獲已過八成。最新農情調度顯示,全省秋糧整體長勢良好,豐收基本已成定局。

今年,山東秋糧生產遭遇高溫干旱、旱澇急轉等自然災害嚴峻挑戰。聊城首次引用南水北調長江水抗旱保苗;德州著力打造30萬畝玉米密植精準調控增產技術示范區,各地因地制宜采取超常規舉措,力促無災地塊多增產、受災地塊不減產。

山東省農業農村廳種植業管理處處長 池方:在秋糧生產的關鍵時期,組織全省1.8萬名專家和技術人員常態化蹲點包片,同時用好各類財政資金2.32億元,開展秋糧“一噴多促”1.3億畝次。

為大面積提升單產,今年,山東全省布局建設“德聊噸半糧”“黃三角”等6個單產提升引領區,并打造44個單產提升整建制推進、糧油高產高效行動示范縣,梯次建設一批百畝攻關田、千畝示范方、萬畝輻射片,輻射帶動項目區周邊糧食生產水平穩步提高。

山東省農業農村廳種植業處處長 池方:全省安排2.95億元資金,重點推廣玉米單產提升5項打包技術,單產增加成效明顯,預計項目區增產幅度達到10%以上。

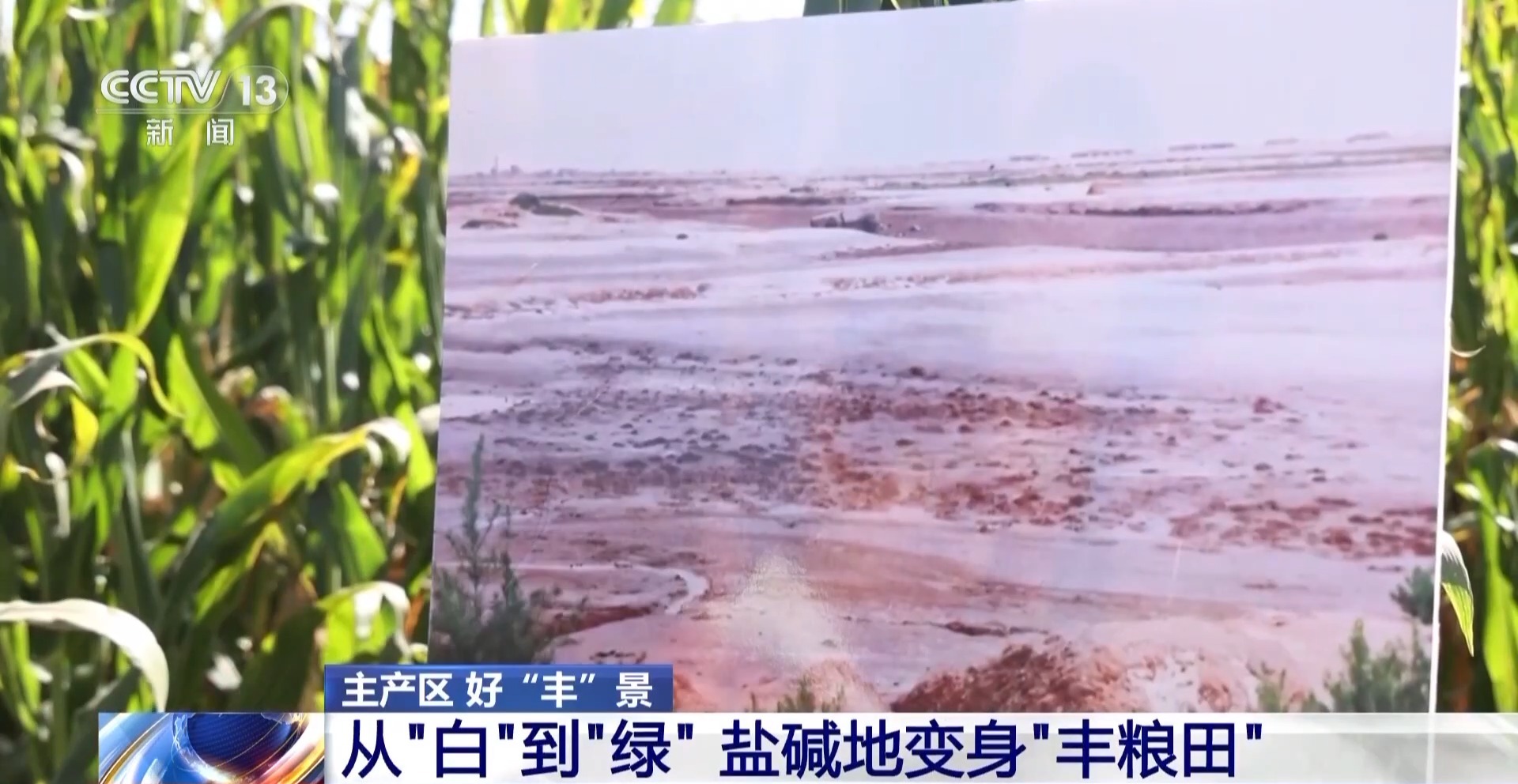

從“白”到“綠”

鹽堿地變身“豐糧田”

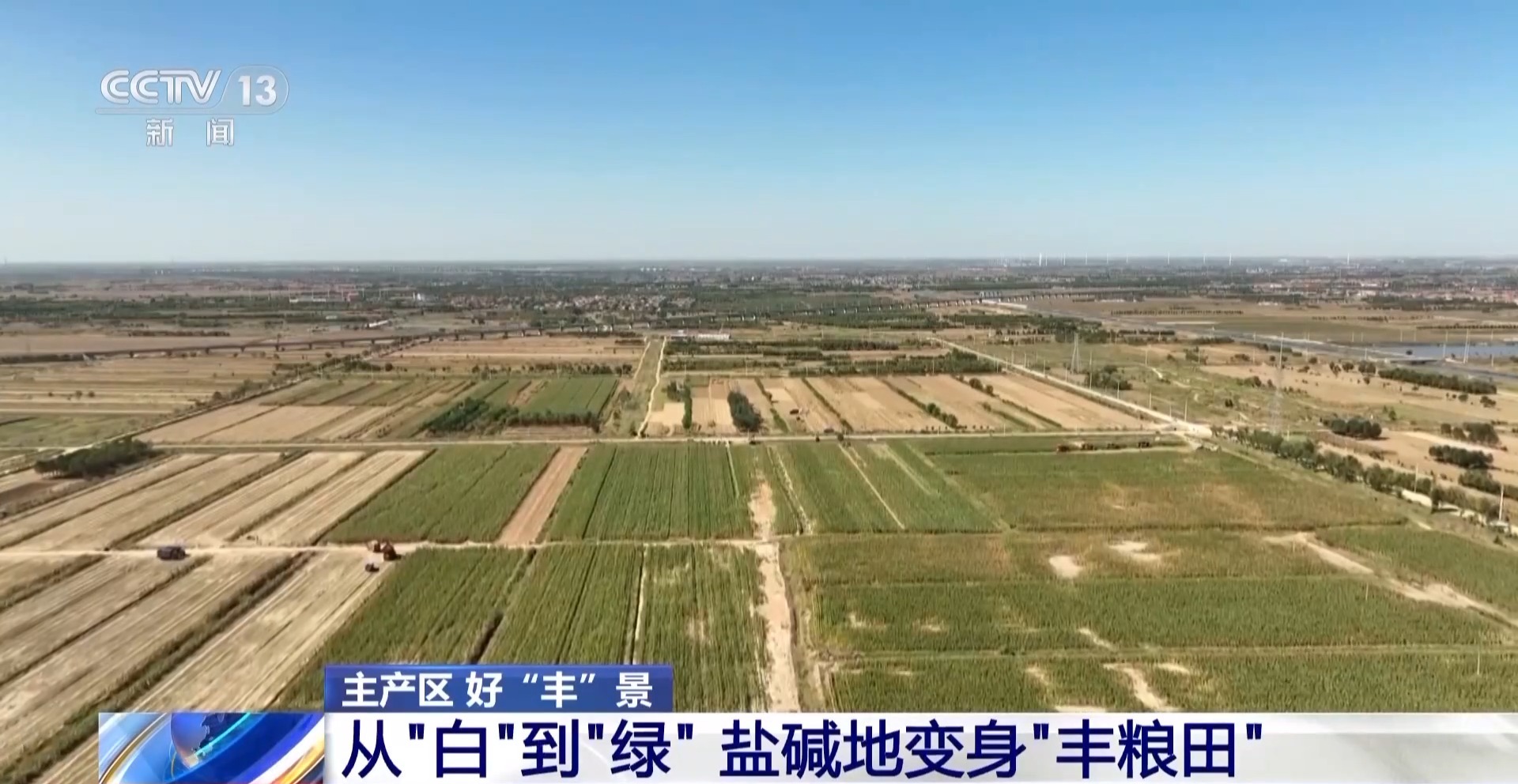

為齊魯糧倉帶來糧食增產新空間的,還有大片改良的鹽堿地。山東近5年來新增由鹽堿地改良的耕地有14萬畝。具體是怎樣做到的?

總臺記者 蘇琪淇:在山東濱州無棣縣的小泊頭鎮的這片高標準農田里,種植的是綠油油、長勢喜人的玉米,四臺大型收割機來回穿梭,一派豐收的景象。

但你能想象嗎?這片土地原來是含鹽量4‰的中度鹽堿地。

三年前,這里的地表還是白花花一片,像覆蓋了一層白雪。“十種九不收,播一耬收不了一斗”是當時農戶對鹽堿地的評價。從白花花到綠油油,再到金燦燦的收獲,是如何做到的呢?

首先是“改地適種”。鹽堿地的一大特點是地下水含鹽量大,pH值高,而我們了解到種植玉米的土壤酸堿度要控制在8.3度以下。為了實現這一目標,當地不斷探索,找到了給鹽堿地進行“營養配餐”的改良技術,也就是通過秸稈還田施有機肥,降低土壤當中的鹽堿度。

有了良法,還需要良種。收割之前,當地的農技人員也對這里的產量進行了預測,根據他們的預測,這里的畝均產量相較于去年的品種可以提升200多斤。

而這個品種的玉米種子,是當地和農業專家在試驗田經過6年“嚴選”之后,才在種植戶中推廣。目前,這里與多家科研院校合作,建立了鹽堿地小麥、玉米品種篩選基地,每年對30個小麥,50多個玉米品種進行對照實驗,才篩選出了這些耐鹽堿型優良品種。

通過良法和良種,曾經的低產田里,糧食產量正在提升。為了確保鹽堿地里增產的玉米能夠顆粒歸倉,下一季的小麥能夠再有好收成,各種農機“大塊頭”齊上陣。忙碌的農機代替人工成了本次秋收的主力軍,過去一天才能收完的地,現在不到一小時就能收完。

同時在收割機的后面還跟著一臺機器,這是當地的農技專家歷時8年專門為鹽堿地“定制”的全幅勻播機,用來播種冬小麥。這種播種機有許多改良之處,前面部分是旋耕切碎機,它將收獲后的秸稈翻入地下,這樣秸稈腐爛之后可以切斷土壤毛管。減少水分蒸發,阻止鹽分上升。而后面的部分則采用了全幅播種技術,這樣播下去的種子從原來的一行行變成一片片,進一步減少了地表水分的蒸發,為鹽堿地的合理利用提供了有力支持。

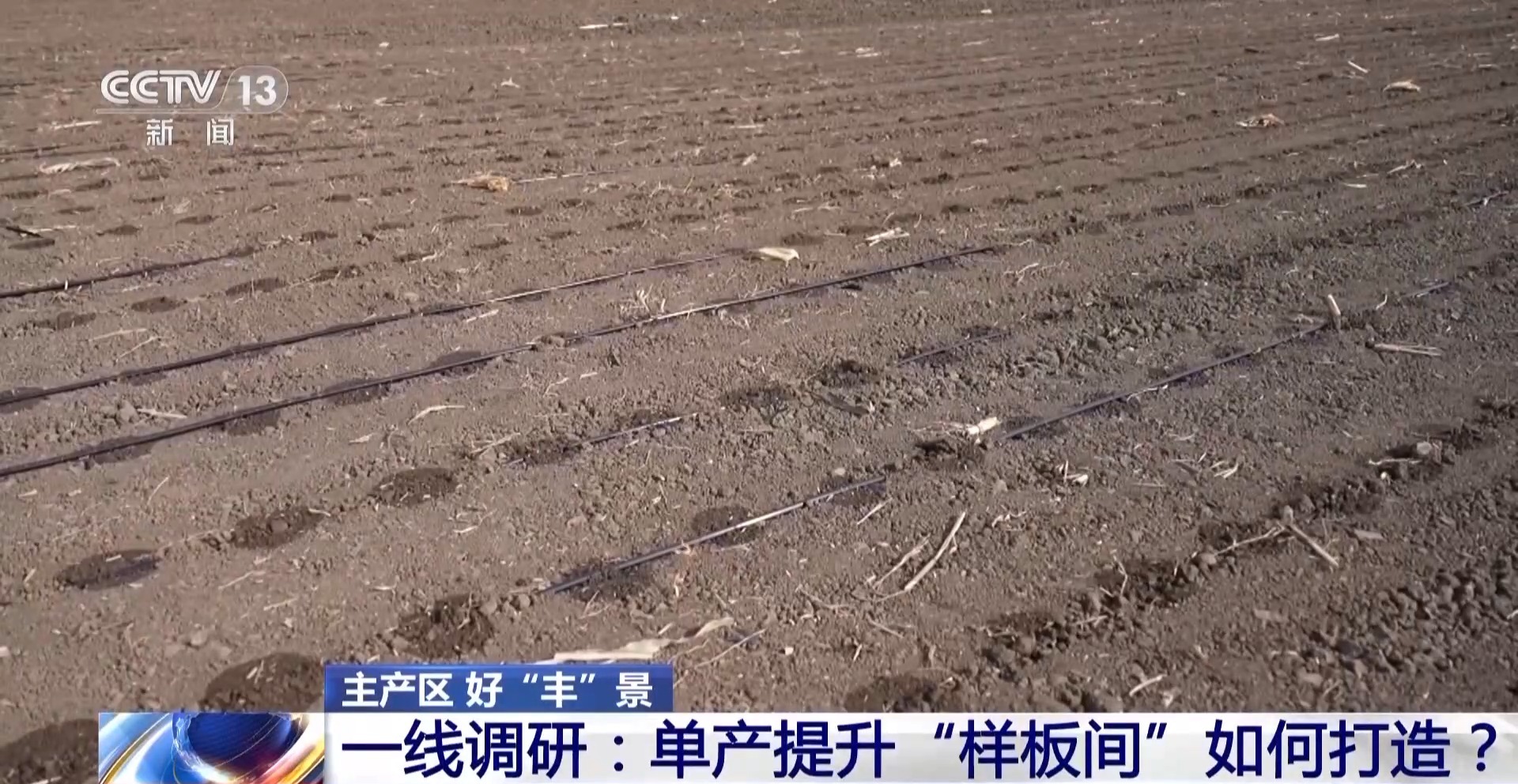

單產提升“樣板間”如何打造?

今年,山東重點通過6個單產提升引領區來帶動全省均衡增產。這些單產提升的“樣板間”是怎樣打造的?繼續走進田間去尋找答案。

總臺記者 王成林:我現在是在淄博市臨淄區敬仲鎮的一片玉米地里,這幾天臨淄區的30萬畝玉米迎來了收獲,收割機正在地里緊鑼密鼓地忙碌著,臨淄區的玉米將持續到10月15日左右收割結束。

記者:今年玉米長勢怎么樣?

淄博市臨淄區種糧大戶 李延強:長勢很好,棒子封頂到頭,籽粒也比較飽滿,容重肯定是不低的。

記者:一畝地大概畝產在多少?

淄博市臨淄區種糧大戶 李延強:在900公斤以上,這是一個比較高的產量。

李延強已經種了15年糧食了,他種植的地塊從最初的產量只有700公斤到現在的900公斤,其中的秘訣就是施肥方式的改變。由于玉米長起來之后無法進入地里追肥,所以以前只在初期一次性把肥料全部用進去。

淄博市臨淄區種糧大戶 李延強:經過大水漫灌,還有大雨沖刷,肥料都下沉了,利用率我估計在30%左右。

為了突破這個瓶頸,當地開始探索把在蔬菜等經濟作物中使用較多的水肥一體化滴灌技術應用到糧食種植中,改變傳統的一次性施肥加大水漫灌方式。

淄博市數字農業農村發展中心高級農藝師 李國芳:這個是玉米施肥方式的一個重大變革,切實解決了玉米后期脫肥的問題,實現了節本高效增產。

總臺記者 王成林:這塊地剛剛收割完玉米,現在正在播種小麥。現場并不僅僅只有小麥播種機,而是多臺機械在同步作業,它們能夠同時實現土壤的深耕深翻,小麥播種前后的雙鎮壓,還有水肥一體化滴灌帶的鋪設,為小麥后期的生長和管理奠定一個良好的基礎。

如今,“密植+水肥一體化滴灌”已經成為當地的核心增產技術,全年畝均糧食總產量可提升200至300公斤。

追逐“豐”景的新麥客

金秋時節,來自山東的95后新農人楊斌在全國開啟了秋收版圖,雖然一年四季各種糧食都收割,但他還是喜歡叫自己“新麥客”。實際上,隨著科技進步,如今的“麥客”跨區作業已不只是收獲麥子,也包括玉米、大豆、水稻、高粱、油菜等作物,跨區作業的時間長達6至9個月。

山東新農人 楊斌:大家好,我叫楊斌,是一名來自山東的95后新麥客。每年秋收時節,我都像候鳥一樣在全國各地追逐“豐”景,助力農民搶收,保證顆粒歸倉。今年秋收,我從老家出發,來到了遼寧黑水鎮收雜糧,這里是我秋收的第一站。

作為一個來自山東的新麥客,我在黑水鎮也很受歡迎的秘訣就是——新!

我們新麥客走南闖北,一路揮灑汗水,用新裝備、新技術、新思維給全國各地的老百姓帶來豐收的喜悅。

山東新農人 楊斌:都說工欲善其事,必先利其器。很久以前,父輩們的收割工具是鐮刀,而我現在有自己的專屬座駕。有了這臺新型收割機,過去一天才能收完的地,現在不到一個小時就能完成。可以說現代化農業機械化率的提升,讓我們更有速度和效率。

作為一個新麥客,我不僅能在地上走,我還能在天上飛,現在我又研究起了無人機。每次先用無人機打好前戰,再開著我改裝后的收割機,把每一粒糧食都收得干干凈凈。

從去年我開始有了一個大膽的想法——組建一個自己的隊伍。從今年開始,我從兼職變全職,有了一個新的身份——“棗莊農耕農服”作業隊的隊長。除了開農機、修農機、飛無人機,我還要接活、派活、管活。

今年秋收我們就兵分幾路,我帶著主力從遼寧開始,遼寧的雜糧收割完后,下一站是河北邢臺。另一支隊伍在山東,我的隊員們現在正在山東濱州收玉米。

楊斌表示,現在一年下來能作業6、7個月,出來一天能干個100多畝地,一年也有10多萬的收入。

(總臺央視記者 梁麗娟 陳博 宋建春 王成林 蘇琪淇)

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1