75年來,從溫飽不足到全面小康,泰安居民收入水平跨越式增長

篳路藍縷來時路 物阜民熙今夢圓

75年來,從溫飽不足到全面小康,泰安居民收入水平跨越式增長

近日,國家統計局泰安調查隊公布新中國成立75年來,泰安城鄉居民收入和消費水平情況。數據顯示,75年來,泰安經濟社會發生了翻天覆地的變化,城鄉居民生活實現了從“貧困”到“溫飽”再到“全面小康”的歷史跨越。

●從溫飽不足到全面小康,居民收入水平跨越式增長

新中國成立前夕,泰安經濟已經到了崩潰的邊緣,各項事業百廢待興,居民生活極度貧困。改革開放后,隨著經濟體制的改革和對外貿易的發展,社會生產力得到了極大解放,泰安地區生產總值由1978年的14.4億元增加到2023年的3323.9億元,經濟的快速增長為城鄉居民持續增收打下了堅實基礎。

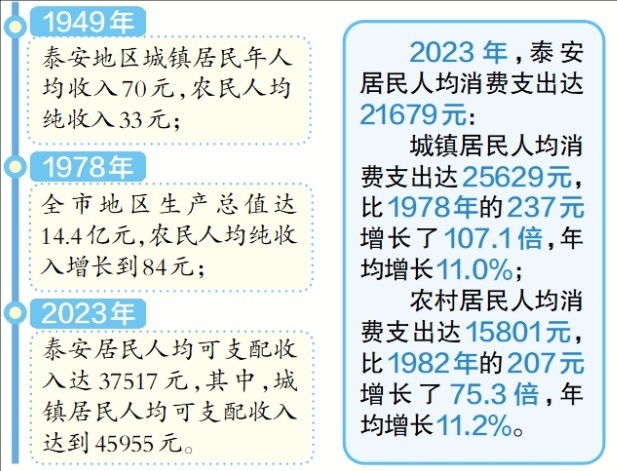

1949年,泰安地區城鎮居民年人均收入70元,農民人均純收入只有33元。到1978年,全市地區生產總值達到14.4億元,農民人均純收入增長到84元。經過近30年的發展,泰安市國民生產逐步恢復,居民生活得到初步改善。2023年,泰安居民人均可支配收入達到37517元,其中,城鎮居民人均可支配收入達到45955元,比1978年的291元增長了156.9倍,年均增長11.9%;農村居民人均可支配收入達到24965元,比1978年增長了296.2倍,年均增長13.5%。城鎮居民收入在2006年、2012年、2016年和2021年分別突破1萬元、2萬元、3萬元和4萬元級大關,農村居民收入在2013年、2021年分別突破1萬元和2萬元大關,泰安城鄉居民收入水平實現跨越式增長。

●從單一失衡到優化完善,居民收入來源更加多元

新中國成立至改革開放初期,泰安市城鎮就業者中絕大多數為國有和集體職工,就業形式和收入渠道極為單一,工資性收入幾乎是唯一的來源。

1986年,泰安城鎮居民人均工資性收入占可支配收入79.2%。改革開放后,隨著產業結構的調整和優化,就業面迅速拓寬,收入分配制度發生了歷史性轉變,城鎮居民收入逐漸形成了以工資性收入為主,經營凈收入、財產凈收入、轉移凈收入并舉的多元化收入格局。農村居民收入也由單純以家庭經營收入為主體,到工資性收入和經營凈收入并駕齊驅,再到工資性收入成為農民收入的主要來源,農民收入走向多元性。

工資性收入是居民收入的最主要來源。改革開放后,泰安積極貫徹落實國家各項就業政策,通過多種方式,多措并舉提高城鎮居民就業率,從源頭上增加工資性收入。同時,國家對收入分配制度進行改革,各種津貼制度相繼建立,最低工資標準、企業工資增長基準線逐年提高。隨著城鎮化和農業產業化進程加快,農村大量勞動力向非農產業轉移,并在城鎮得到更多的就業、創業機會,確保了農民工資性收入的穩定增長。與此同時,政府出臺政策及資金支持鼓勵鄉鎮企業優先聘用本地農民工,有針對性地開展職業培訓,提升農民就業技能和市場競爭力,加強企業與農戶用工信息的對接,

也為農村居民穩定就業提供了政策保障,促進了農村居民工資性收入的快速增長。2023年,泰安城鎮居民人均工資性收入為30606元,比1986年的575元增長了52.2倍,占可支配收入的比重為66.6%,較1986年下降12.6個百分點;農村居民人均工資性收入為14160元,比1993年的231元增長了60.3倍,占可支配收入的比重為56.7%,較1993年上升33.9個百分點。

改革開放后,家庭聯產承包責任制的推行,使農戶成為獨立的經營單位,收入來源由集體統一經營為主轉向家庭經營為主。社會主義市場經濟體制的確立,使各類市場主體快速發展,居民自主擇業、創業的熱情迅速增長,特別是黨的十八大以來,不斷拓寬的大眾創業渠道和領域,激發了社會創新創業熱情,推動居民人均經營凈收入保持較快增長,經營凈收入成為居民增收的主要支柱。2023年,泰安城鎮居民人均經營凈收入為6029元,比1994年的54元增長了110.6倍;農村居民人均經營凈收入為8370元,比2010年的2978元增長了1.8倍。

此外,改革開放后,隨著金融市場的快速發展和完善,居民投資理財意識不斷增強,城鎮居民金融活動日趨活躍,財產凈收入也呈現多元化發展態勢。城鄉低保標準不斷提高,基本養老保險覆蓋面不斷擴大,最低工資標準多次提高,企業離退休人員退休金逐年上調;一系列支農惠農政策和農村醫療衛生、養老保險等社會保障措施貫徹落實,讓農民普遍得到實惠。轉移凈收入在居民收入當中的分量越來越重,成為居民收入最具有保障的增長元素。

●從基本生存到美好生活,居民消費升級態勢明顯

新中國成立75年來,居民消費水平大幅提升,生活質量顯著改善。特別是黨的十八大以來,經濟發展成果更多更公平地惠及人民,全面小康如期實現,居民生活品質邁上新臺階。

2023年,泰安居民人均消費支出達到21679元,其中,城鎮居民人均消費支出達到25629元,比1978年的237元增長了107.1倍,年均增長11.0%;農村居民人均消費支出達到15801元,比1982年的207元增長了75.3倍,年均增長11.2%。城鎮居民消費在2003年、2010年和2018年分別突破5000元、1萬元和2萬元級大關,農村居民消費在2011年、2017年分別突破5000元和1萬元大關。

新中國成立以來,特別是改革開放以后,泰安城鄉居民消費結構全面優化升級,突出表現為用于滿足基本生活的生存型消費支出比例快速下降,用于提高生活質量的發展型和享受型消費支出比例不斷上升。

從消費支出的八大類構成來看,泰安城鎮居民生存型消費(包括食品、衣著、居住)占總消費支出的比重由1986年的75.5%下降到2023年的54.1%,發展型和享受型消費(包括生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健、其他用品和服務)占比由24.4%提高到45.9%。農村居民生存型消費占比由1993年的76.4%下降到2023年的53.9%,發展型和享受型消費占比由23.5%提高到46.1%。

在居住狀況方面,近年來,大量住宅建成使用,使許多居民家庭告別設施簡陋的住房,遷入寬敞明亮、設施齊全的樓房,居住條件明顯改善。2023年,泰安城鎮人均住房建筑面積已經增加到37.7平方米,比1986年的9.2平方米增長了3.1倍;農村人均住房建筑面積由1987年的15.8平方米增加到47.9平方米。與此同時,住宅配套設施也不斷得到完善,居住條件有了極大改善。

隨著基礎設施的不斷改善,耐用消費品升級換代步伐加快。改革開放初期,耐用消費品主要是自行車、縫紉機、手表和收音機“老四件”。1986年,泰安城鎮居民每百戶家庭擁有自行車204輛、縫紉機58架、機械手表199只、電子手表72只、收音機70臺;1987年,農村居民平均每百戶擁有自行車133.4輛、縫紉機49.3架、收音機77.3臺、手表160.4只。隨著改革開放的逐漸深入,冰箱、彩電、洗衣機成為流行的“三大件”。進入21世紀,耐用消費品不斷升級換代,空調、移動電話、熱水器、汽車逐漸普及,居民生活更加便捷和舒適。2023年,城鎮居民平均每百戶家庭擁有空調177.4臺、移動電話229.1部、家用汽車68.4輛、熱水器100.1臺;農村居民平均每百戶家庭擁有空調124.8臺、移動電話231.4部、家用汽車35.2輛、熱水器93.4臺。

75年來,泰安居民收入持續增長、生活水平不斷提高、幸福感和獲得感不斷增強。

【泰安日報社·中華泰山網記者 楊文潔 審核 聶艷艷】

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1