《光影》第35期丨文物薈萃的岱廟漢柏院

□泰安市博物館 趙祥明

漢柏院位于岱廟東側軸線,因院中有漢武帝登封泰山時所植古柏而得名。院落里既有古建筑,也匯集了大量的碑刻和古樹名木,成為文物較為集中的院落,同時漢柏院環境清幽,古柏、古碑、綠草、池苑構成了漢柏院獨有的景致。

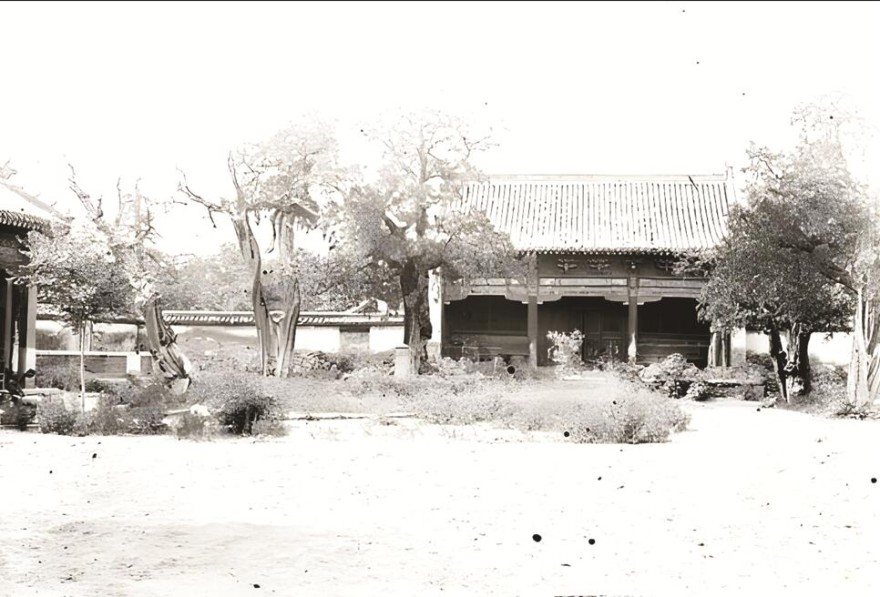

△1907年,法國漢學家沙畹拍攝。圖片顯示漢柏院北側有5株古柏,包括雙干連理和赤眉斧痕,古柏周圍雜草叢生;正中主殿為炳靈殿,為硬山前廊式建筑,側面為炳靈門,西側第一株古柏旁有御制漢柏圖碑臺

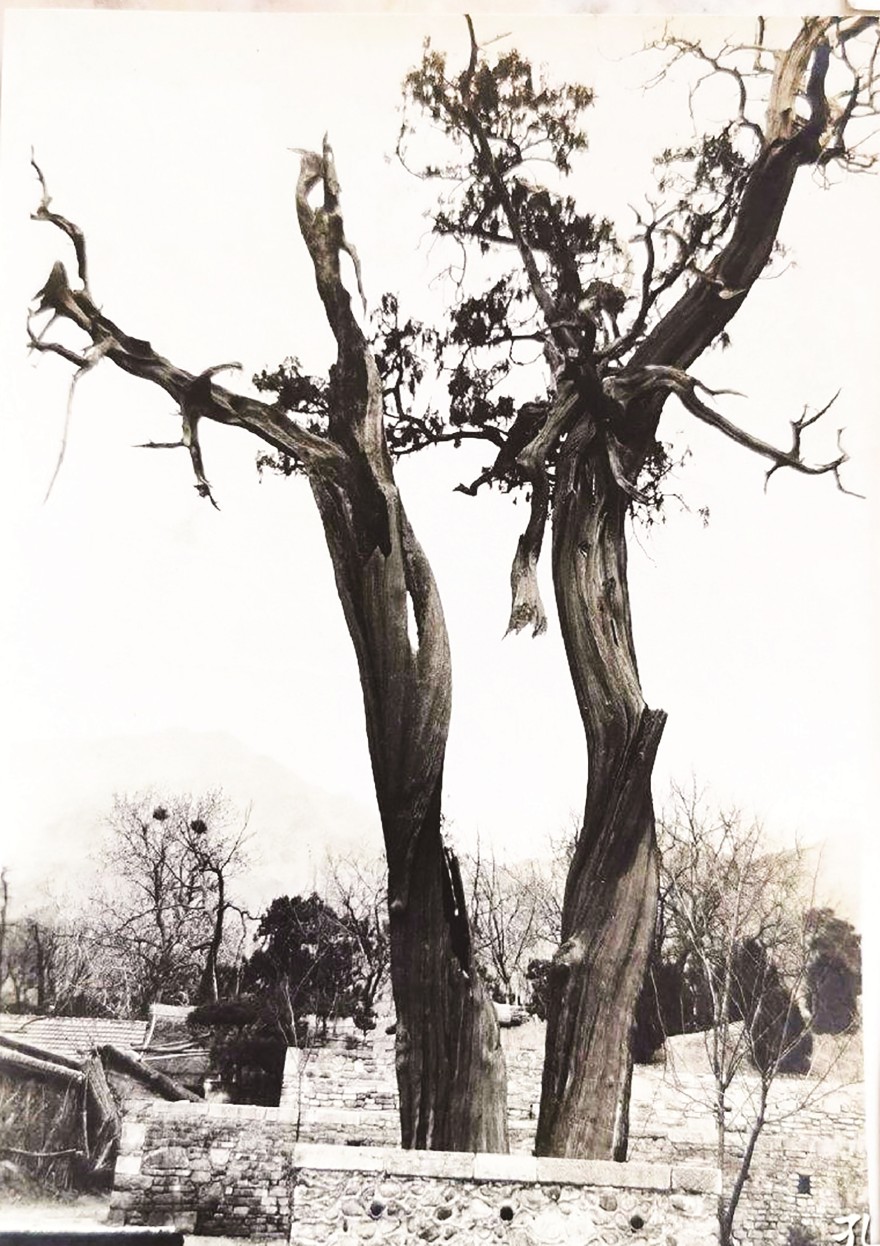

△20世紀30年代初漢柏院局部。由泰安市博物館提供

△1941年的漢柏院局部。可見漢柏周圍已砌筑石圍擋,北側為土坡。采自網絡圖片

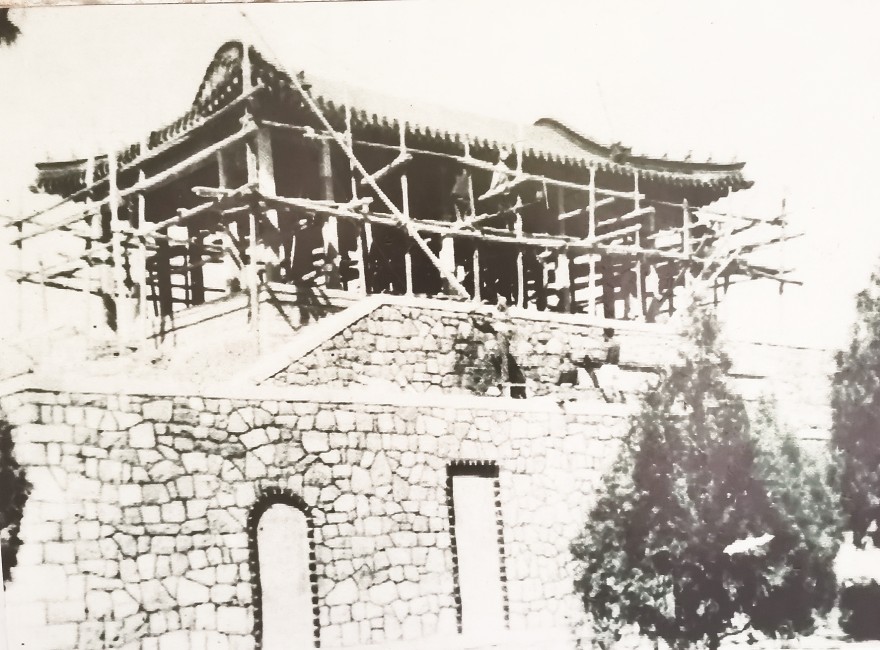

漢柏院原名“炳靈宮”,或“炳靈殿院”。北宋王溥修撰《唐會要》:“泰山有五子,其三曰至炳靈王,配永泰夫人。”元馬端臨撰《文獻通考》:“炳靈公廟在泰山下,后唐長興三年(923年)詔以泰山三郎為威雄將軍,宋祥符元年十月封禪畢,親幸加封,令兗州增葺祠宇,王欽若自言:嘗夢睹神,又于廟北堧建亭,名曰靈感。”清《岱覽》記載:“靈侯殿東為炳靈宮,是祭祀炳靈太子之所”。1929年炳靈殿毀于戰亂,1959年炳靈殿舊址北側建起漢柏亭。漢柏院南側舊有北宋名儒孫明復與石介講學的學館,現辟為信道堂,成為學者們研學之所。

△1959年,在炳靈殿舊址及北側修建的漢柏亭。泰安市博物館提供

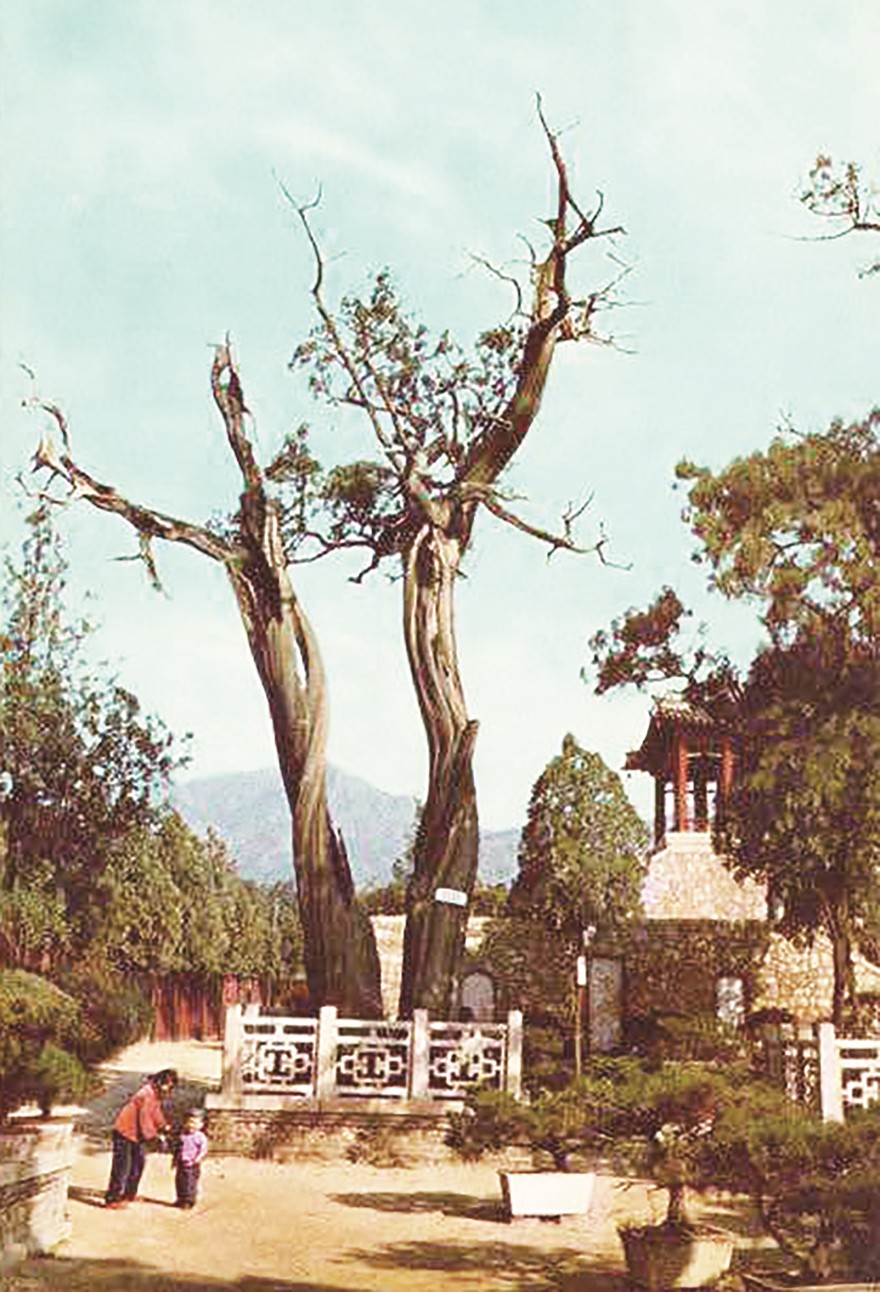

△1962年拍攝漢柏院大場景。此時漢柏樹穴采用條石和鵝卵石砌筑,可見炳靈門和碑臺上御制漢柏圖等三座古碑。泰安市博物館提供

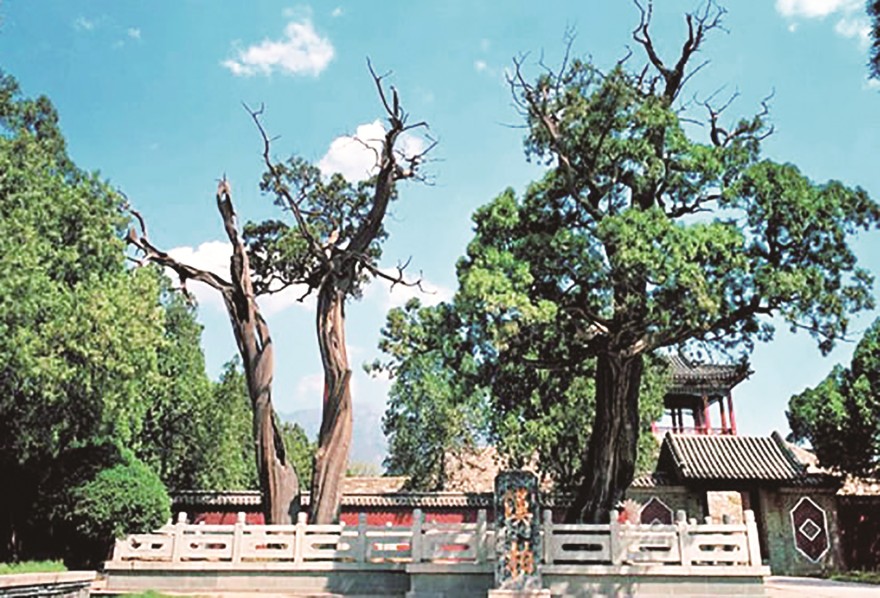

漢柏院內尚存漢柏四株,分別名曰:“雙干連理”“赤眉斧痕”“岱巒蒼柏”和“古柏老檜”。這幾株古柏枝身扭結上聳,若虬龍蟠旋,雖然膚剝心枯,卻又繼生新枝,蒼古蔥郁。它以古雅的身姿、赫赫的高齡博得歷代文人的高度贊賞。

△1963年拍攝,漢柏院東墻內已鑲嵌散落在岱廟院落的古碑刻。泰安市博物館提供

△20世紀80年代拍攝漢柏院局部。此時雙干連理古柏加水泥護欄,與漢柏亭院落相通。采自網絡老照片

△2006年拍攝漢柏院局部,兩株漢柏已加石護欄,北側有垂花門和院墻,與漢柏亭隔開。泰安市博物館提供

漢柏院也是古今碑刻集中的場所。院內現存歷代碑碣90余通,在這些著名碑刻中,尤其值得稱道的是乾隆皇帝登泰山詩碑26塊,詩30首,在漢柏連理樹旁更有乾隆皇帝的《御制漢柏圖碑》,乾隆皇帝的詩文留世的很多,但畫卻很少見,尤其是刻在石碑上的更不多見,它們都是古代帝王祭祀文化的重要歷史見證。東城墻內側鑲嵌較為著名的碑刻有張衡《四思篇》,曹植《飛龍篇》、陸機和謝靈運所賦《泰山吟》。漢柏院中還立有清康熙四十九年(1710年)河道總督張鵬翮題書《漢柏詩碑》、明嘉靖十四年(1535年)四川巡撫張欽書“觀海”大字碑、明崇禎年間陳昌言繪制、左佩玹題篆的《漢柏圖贊》、后晉經幢及當代眾多名人留下的墨跡。人們置身于碑林之中時,就像在讀一本泰山的歷史書,留下不盡的思索。

?

?

征集要求:

1.照片以電子版報送,報送者自行對老照片原件進行翻拍、掃描后發送JPG格式圖片到指定郵箱;電子照片黑白彩色不限,尺寸大小不限。

2.照片拍攝內容限定為泰安真實場景;每張照片附相應的文字說明(注明照片拍攝時間、地點、主題、背景等,同時標注照片是原件還是翻拍件),文末請注明拍攝者或收藏者的姓名、電話等。

3.投送作品須為原創獨立作品或對該作品擁有版權,不存在知識產權的任何爭議,不侵犯任何第三方的合法權利,凡因作品著作權引起的名譽和經濟糾紛,概由投稿人承擔相應責任。

4.本報對圖片享有共享版權,即可進行使用、改編、傳播、復制等,并有權在望岳客戶端、最泰安App及《泰山晚報》相關官方媒介上進行展示及使用。

凡進行投稿的,即視為接受上述規定。

投稿郵箱:tswblzp@126.com(標題標注“老照片”)。

?

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1