天下泰山·捕風捉影 | 從蕎麥地到大河灘

□劉水 文/圖

太陽出來了。我慶幸早上出門先去了花園,拍下了竹筍尖、石榴花和蜀葵花上的雨珠。如果不能留下幾滴珍珠,又怎能挽留昨晚下的這場淅瀝的小雨呢?

雖然只是小雨,但期盼已久。在下一場雨到來前,有了這些雨珠,高溫天氣里也會覺出幾分滋潤和清涼。

“……房舍前有一片田野。我記得,在房子和通往鄰村的小路之間是一片蕎麥地,開花的時候非常漂亮。”我還在讀《雕刻時光》,聽塔可夫斯基敘說他的童年。他說,那些白花讓蕎麥田看起來就像覆蓋著雪,成為他童年記憶中最鮮明、最有存在感的細節,一直留在他的腦海里。

于是,在拍電影《鏡子》時,他又在那片土地上播撒下蕎麥的種子,大片如雪的蕎麥花在他的鏡頭下綿延盛開。從這部電影開始,他“第一次決定使用電影語言,說出對自己而言最重要最寶貴的事情,坦然相陳,不作任何虛構”。而對我們觀眾而言,“任何人看我的電影,只要他愿意,就能如照鏡子一般在電影中看到自己。”

就像魯迅的百草園,就像塔可夫斯基的蕎麥地,是不是在每個人的內心深處都有一個園子或一片田野呢?那里“似乎確鑿只有一些野草”,但卻是我們每個人一生中不會忘卻的“樂園”。

“電影中的節奏是透過鏡頭里可視物體的生命來傳達的。根據河里水草的擺動可以判斷出水流與水壓,同樣,時光的流動也意味著在鏡頭中生命過程本身的流淌。”

下午,太陽落山前,我又一次站在大河灘湯湯的河水中,看“水草的擺動”。水流明顯比上次來得急了。我站在水中不動,像稻草人一樣,看鳥兒飛起飛落,聽“嘩嘩”的水聲,布谷鳥“布谷、布谷”帶著幾分幽怨的叫聲在大河灘上回蕩。

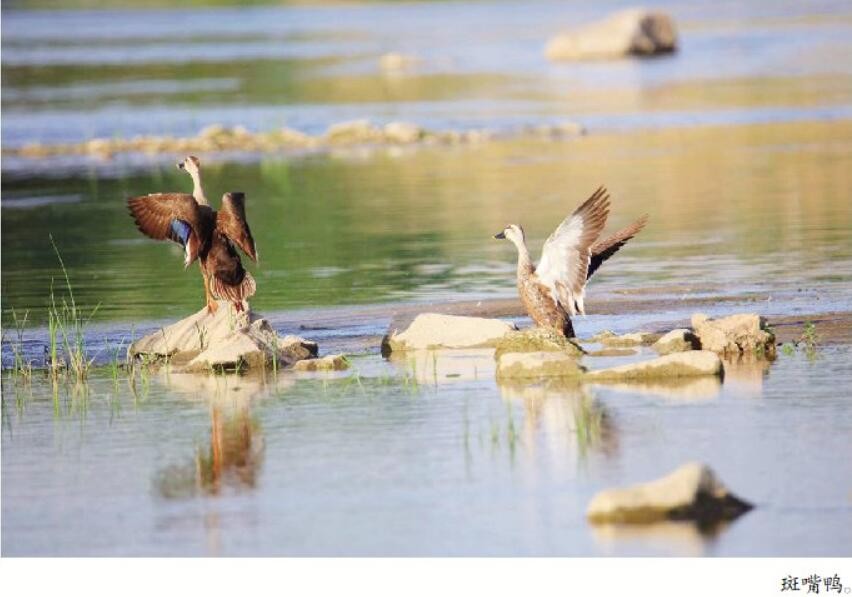

在離我二三十米遠的地方,竟然有一只夜鷺站在水中的一塊礁石上,一動不動地盯著水面。對它來說,生活就是尋找,就是等待,就是出擊。我能看得清它的紅眼珠和黑瞳孔。長腿鷸在不遠處的水中深一腳、淺一腳地尋覓著。兩只肥碩的斑嘴鴨一前一后往上游游了一段,蹣跚著爬上兩塊白色礁石,一只用力呼扇了幾下翅膀,另一只張開大嘴說了幾句什么。

河的東岸,蘆葦蕩前,我看見一群鳥兒列隊一樣站在水邊,好像在翹望日落。有四只白鷺、四只長腿鷸,還有一只紅骨頂黑水雞。雖然離我太遠,但我還是拍了一張照片。我看見一只白鷺張著嘴鳴叫。等我拍過,一只長腿鷸便飛走了。

逝者如斯夫。塔可夫斯基說:“我的職業訴求是建立自己獨特的時間之流,通過鏡頭傳達自己對時光流動的感受——從慵懶而迷糊的,到狂景又迅猛的。誰如何認為,誰如何看,誰如何感覺……”

太陽掉進大河灘西岸的樹叢中去了,河面上水天的紅暈也消退了,忙了一天的鳥兒或三三兩兩,或形單影只陸續回到巢中、草叢中、樹林里憩息。大河灘是它們的家,是它們的“樂園”。

但是,“人并不是被孤零零拋棄在一個空蕩蕩的世界里——他們和過去、未來有著千絲萬縷的聯系,每個人都可以將自己的命運與全人類的命運關聯……”

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1