舊縣“新”說

走進東平縣舊縣鄉,社區內一條條道路平坦開闊,一棟棟樓房整齊排列,百姓臉上洋溢著喜悅的笑容;田野間,勤勞的農民拿起鋤頭、犁頭,栽種果樹、管護林木;東平湖畔,養殖大棚內魚兒歡騰,企業生產車間內一片繁忙,產業興旺,托起鄉村振興富裕夢……

從過去的庸懶散、產業弱、臟亂差,如其名的“舊”,到如今作風嚴、產業盛、環境美,煥發新面貌,一個個新變化,離不開舊縣鄉近年來采取的一項項嚴格又為民的舉措。

轉作風、強治理

提振群眾“幸福底氣”

黨員干部轉作風、辦實事,才能做好群眾服務工作,提振群眾“幸福底氣”。

舊縣鄉小,有30個村、60余名機關干部。如何提振干部精神狀態,提升工作效率?舊縣鄉從轉作風入手,通過實行“揭榜掛帥”“一線考評”“動態調度”三項機制,在黨建引領、業務能力、服務效能方面下功夫,成立6大工作專班,機關干部全部下沉一線,抓產業、進村居、包環境;設立機關干部“紅黑榜”、支部書記“擂臺賽”,30余名年輕干部脫穎而出,30名村支部書記扛旗挑梁,工作越干越好、精氣神越干越足。

“過去,村‘兩委’班子比較散亂,大部分人就是在村里掛個名,下通知也很敷衍。自從抓作風整治后,大家為民服務的意識增強了。”舊縣鄉舊縣一村黨支部書記、村委會主任黃連生說,以前的村“兩委”比較自由散漫,工作很難推動,轉作風以來,村“兩委”班子團結了,服務跟上了,治理也越來越順。

今年3月,為抓好電動車安全治理,舊縣一村采取疏堵結合的方式,首先在村里建設電動車充電棚,由村干部試驗充電效率及充滿電所需費用后,再通知村民。村里還同村民簽訂電動車不上樓協議,以確保安全。“村民都很配合,這要放在以前,是不敢想的。這也說明了只有我們以身作則,服務跟上了,切切實實為老百姓做實事,才能獲得他們的信任。”黃連生說。

作風轉變了,基層治理效能也得到了提升。時代新城社區是我省黃河灘區脫貧遷建4個萬人社區之一,配套建設了老年公寓、黨群服務中心、衛生院、幼兒園等基礎設施,曾被評為“全省和諧社區建設示范單位”“第二批山東省社會科學普及示范社區”。

為讓群眾融入新環境、過上新生活,舊縣鄉成立時代新城社區黨總支,推進管理、服務雙線融合。管理線建立“黨總支+黨支部+網格黨小組+紅色樓長+黨員中心戶”的五級組織架構,變“自掃門前雪”為“社區一家親”;服務線建立“黨總支+物業公司+志愿者服務站”的三級架構,成立時代新城國有物業公司,搭建“紅色物業”共聯共建平臺,方便群眾“找書記”“找物業”“找志愿者”,全面增強群眾幸福感和歸屬感。

此外,舊縣鄉整合公共服務陣地資源,改擴建社區黨群服務中心,推動18個新時代文明實踐站、所提檔升級,加大文化活動開展力度;搭建“五彩舊縣”志愿服務平臺,深入田間地頭宣講安全生產、消防交通等法律知識;廣泛開展“道德模范”“好婆婆好兒媳”等評選活動,以德治教化促進鄉域善治。

鄉小本領大,人少力量大。如今的舊縣鄉,人心思齊、人心思上、人心思進,斗志昂揚,賦能“山水畫卷”、打造“魅力舊縣”成為全鄉干部群眾的共同心愿和自覺追求。

拓荒山、建園區

書寫“富民強村”新答卷

位于東平縣西北隅,碧波蕩漾的東平湖邊,舊縣鄉有山有水,業態豐富。但過去,受限于荒山多、可利用水域面積少,如何發揮優勢,在“富民強村”上蹚出新路子,成為舊縣鄉的一大發展難題。

為了寫好“富民強村”答卷,舊縣鄉聚焦林果產業擴規提質,發揮比較優勢,拓荒山、帶群眾、強規模,吉城、王古店、尹村三大林果片區面積已突破5000畝,盛果期畝均效益達5萬元,12個村、167戶群眾參與種植,全面激活了林果產業致富動力。

來到位于大吉城三村的維納斯黃金蘋果園,山腳處果樹下堆滿了有機肥,遠處山坡上的挖掘機正在平整土地,幾名工人正在栽植新果樹。“這里以前是荒地,草有一人多高。”今年74歲的李東友是大吉城三村土生土長的村民,在他的印象里,因為是荒山地,路難走,也沒有水電,開荒種地收成全靠老天。“后來,村里發展林果業,多次召開黨員會、村民代表會,村支書用半年多的時間說服了大家開墾荒山,政府也出資支持修建道路、通水電。自從荒山變果園,我們村出去打工的少了,鄰村來我們這里承包果園或者打工的多了,大家的日子越過越有奔頭。”李東友說。

荒山變成了“百果山”,舊縣鄉也充分做足“水”文章,發展起生態漁業,盤活改造原石碣村景區600畝廢棄坑塘,建設東平湖原生魚種保育基地;盤活大吉城二村廢棄養蝦廠,建起工廠化養殖項目。

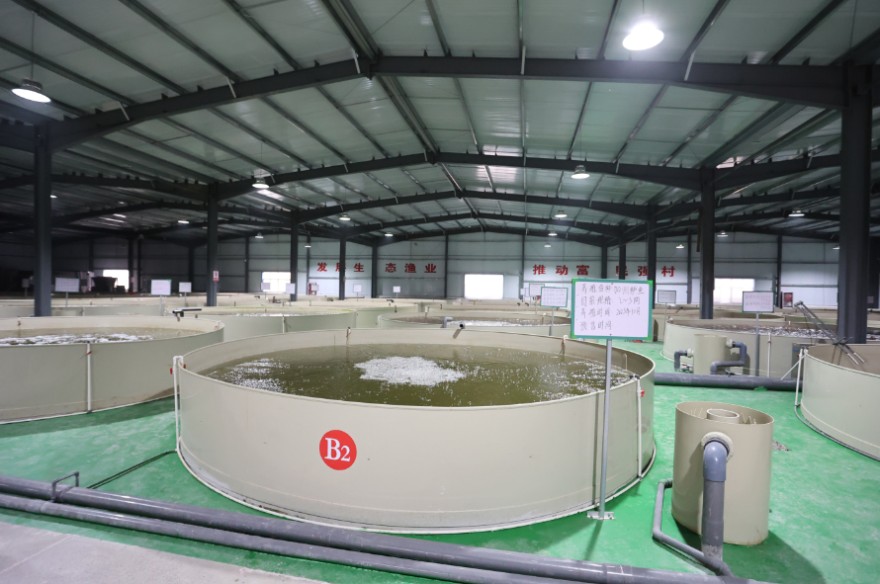

養殖魚種:加州鱸魚;目前規格:2—3兩;養殖時間:2023年10月;預售時間:2024年4月初……走進舊縣鄉高密度現代漁業養殖產業園,大棚里46個“巨型水桶”整齊擺放,桶內成群的魚兒爭相覓食,水花四濺。這就是舊縣鄉聚焦生態漁業增產增效,運用“有解思維”打破發展瓶頸的生動實踐。

“桶直徑6米、高1.5米,每個桶投放了4000尾左右的加州鱸魚,還安裝了智能化環境監測系統及配套循環水處理設備,可以在數字平臺全程把控水溫、飼料及養殖水體水質,進一步降低病害風險,提升成魚品質,提高養殖產量。”志遠漁業技術員顧秀國介紹,大棚內桶里養魚的好處是可調控水溫,管護更方便,一年可以養殖兩季鱸魚,銷售額可達1000余萬元。

此外,舊縣鄉高薪聘請外地專家,引導志遠漁業向更高效益的魚苗繁育領域轉型:每桶投放1萬尾幼魚,45天長至2兩進行銷售,1年可養殖8批,按照2.5元/尾的價格出售,刨除每桶1.4萬元的成本,凈利潤1.1萬元。今年,舊縣鄉還將采用“筑巢引鳳”模式,高標準建設高效生態漁業產業園,吸引4家養殖企業入駐園區,堅定不移走好“專精特優”的漁業發展路子。

在發展傳統特色產業的同時,舊縣鄉聚焦新型工業延鏈集群,堅持狠抓招商、大干項目,科瑞食品3條生產線全面開工,成奧機械建成落地,宏通物流高效運營,昇鑫服裝增資擴產,打出了一套就業增收“組合拳”;聚焦文旅產業融入大局,上項目、塑精品,盤活500套閑置民房,建設主題特色民宿及配套旅游設施,“淺水灣”“愛情港灣”接續出圈,浮糧店“崖居部落”獲評省四星級旅游民宿。

環境優、生態美

“推窗見綠、出門見景”成常態

“晴天一身土、雨天一身泥、車子不用洗、門窗不能開”,這是過去舊縣鄉的真實寫照。而如今,舊縣鄉通過礦山生態修復和人居生態環境整治,實現了環境優、生態美。

春日里的狼窩山礦區,草木萌發,生機盎然。昔日高低不平的廢棄礦山早已被茂密的植被覆蓋,亂石深坑變成了一潭碧水,展現出無盡的生態魅力。舊縣鄉山地多,礦產資源豐富,但多年開采對區域內地形地貌景觀和生態環境造成了極大破壞。其中,狼窩山由于挖損嚴重,巖石裸露、植被缺失,存在嚴重的視覺污染及土地資源浪費。為修復破損山體,舊縣鄉因地制宜,進行相應的削坡減載、危巖清理,消除安全隱患,再回填續坡為植被提供生存條件,同時,砌筑擋土墻和排水溝防止水土流失,采用側柏、黃金槐、石榴、紅楓等景觀樹木進行綠化,修復面積6773.4畝,實現了狼窩山由灰色到綠色的蝶變。

礦山多,也為舊縣鄉帶來了揚塵等生態環境問題。“以前,拉石子的大車多,我們出門一會兒頭發就變白了,衣服洗了也不能晾在室外,夏天再熱也不敢開窗戶,開車出了舊縣,別人看車上的灰塵就知道我們是從哪兒來的。”今年41歲的舊縣一村村民楊西華調侃地說,四五年前,他們沒事“窩家里”是常態。

近年來,隨著灘區搬遷和環境整治,舊縣鄉實施了全域環境提升工程,把路域環境、村莊綠化、揚塵治理等擺在更加突出的位置,創新打造省道沿線虎皮墻、環湖中國結路燈、山頂風車亮化、“遇見舊縣”主題公園、石子運輸道路等多項精品工程,讓“推窗見綠、出門見景”成為生活常態。

“這幾年舊縣鄉變化太大了,村子舊址處也已經復墾,有時候我會回去看看,綠油油的麥苗很是喜人。現在,我們住在新建的社區里,夜晚樓下都是散步的人,大家一邊溜達一邊聊天,聊以前和現在,順便暢想一下未來。”楊西華說。

環境整治提升后的后續管護工作也尤為重要。為持續鞏固提升整治成效,舊縣鄉探索建立小城鎮建設及全域環境精細化管護機制,建立“3+N”支綠化管護隊伍,綠化辦、鄉建辦、社區物業3支總隊管理30支村級公益崗支隊,配備濕式洗掃車、便攜式高壓噴槍等專業化設備,劃段分片、各司其職,有針對性地解決綠化管護不到位、垃圾清理存在盲區等突出問題,扎實做好綠化、道路養護等各項工作。

“我們園林綠化辦有36個人,分4個片區對所有草坪樹木進行定期養護剪枝和垃圾清運。像是冬天,我們主要修枝刷樹防蟲害,春季則要對綠化作物進行統一補植。”園林綠化工作組負責人鞏義達介紹,為方便開展工作,提升綠化品質,他們還統籌利用3個大棚自主培育花卉苗木,共栽植2.7萬株月季、2.4萬株石楠和17.5萬株冬青,一年租賃、照護等成本僅4萬元,可節約資金40萬元。

舊縣鄉的村落幾乎都是依山而建,這樣的布局往往沒有整體規劃,全域人居環境卻清潔秀美、舒適怡然,這離不開舊縣鄉的“拆、清、建、管、綠”一盤棋思維。舊縣鄉黨委書記彭杰表示,將進一步突出“品質提升、精致賦能”,繼續完善各類基礎設施,優化環境,高標準打造“山水城鎮、頤養小鎮”,推動城鎮品質蝶變躍升,賦能群眾品質生活。

【泰安日報社·中華泰山網記者 劉小東 陳思 攝影 隋翔 審核 聶艷艷】

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1