鄉村振興 齊魯樣板——村村有好戲丨岱岳工匠張繼國憑手藝“出圈” 傳統蟋蟀罐引全國“蟲友”關注

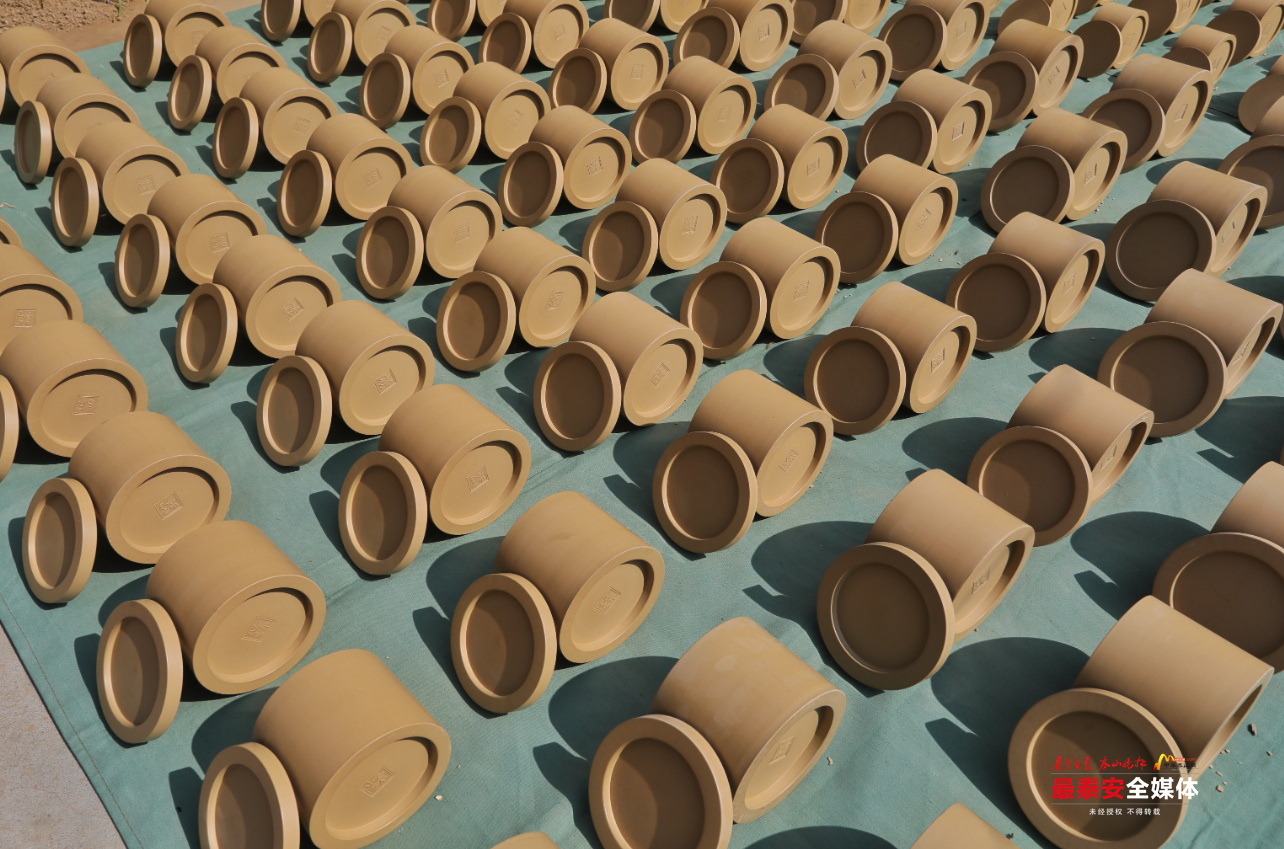

泰安日報社·中華泰山網訊(記者 徐文莉 陳陽)寒露之后,岱岳區馬莊鎮南李村55歲的手藝人張繼國迎來了開窯的日子。在農家小院一隅,張繼國熟練地打開一座黃土砌成的土窯,彎身鉆了進去。悶了5天之后,130套雞骨白蟋蟀罐要出窯了,妻子公煥芹擺好一個方桌等在窯口,小心翼翼地接著丈夫遞出的蟋蟀罐。

汶陽田土壤燒出失傳罐

俗話說,玩蟲一秋,玩罐一世。蟋蟀罐分南盆和北罐,南盆以蘇州為代表,北罐以天津為代表。張繼國與蟋蟀罐的緣分,是19歲時結下的,因為性格沉穩踏實,他被天津蟋蟀罐大師馬金山相中,收至門下學習制作蟋蟀罐。張繼國做的就是北方獨有的澄泥罐,其中以雞骨白最為名貴。

“燒罐時雞骨白罐吃火最足,敲擊起來還有金屬聲響,是我獨有的罐子。”張繼國驕傲地告訴記者,雞骨白罐的制作技藝可追溯至明清時期,但一度失傳,他從天津學藝6年回鄉后,嘗試著用家鄉土制罐。1993年,張繼國到朋友處游玩,一批等待出口的花盆讓他眼前一亮。受此啟發,他嘗試著用汶陽田里肥沃的黃泥燒了一窯蟋蟀罐,出窯后罐子呈現出通體的雞骨白色,讓他和前來取罐的蟲友十分驚喜。

此后,張繼國也試著換過用其他地塊的泥土燒罐,但均失敗告終。多次嘗試證明,雞骨白罐對泥的格外挑剔,只有當地黃膠泥才能燒成。而這些黃膠泥也并不常見,有的藏身山石縫,有的藏身地下一米或七八米處。自古文明膏腴地,齊魯必爭汶陽田,憑借得天獨厚的土壤優勢,馬莊鎮的黃膠泥成為燒制雞骨白罐的難得材料。

澄漿玉泥潤如玉

時下正是斗蟋蟀的黃金季節,南北大賽正在火熱進行。罐子作為斗蟋的居住空間,制作起來頗為考究,張繼國告訴記者,蟋蟀斗性強,所以罐子須得平滑細膩,不能傷了它的須子。罐子密閉性也要好,蓋上之后要嚴絲合縫,即使兩個罐子放在一起,也不能讓蟋蟀聽到隔壁罐子的聲響,不然激起蟋蟀抖性,它會在罐子里撞傷自己。此外,罐子保持密閉的同時,還要透氣、保持適宜的干濕度,避免生活在罐子里的蟋蟀憋悶、變瘦或變油。

因此,想做出一個好罐子,每一個工藝都十分講究。張繼國招呼著記者參觀他的院落,小院一角堆著的黃膠泥土,是他特意找回來的。院墻一側的四口大缸,是用來漿洗膠泥的,一間20平方米左右的偏房里是的工作臺和陰干架,室外還有一個兩米多寬的傳統饅頭窯。

“蟋蟀喜陰、喜潮濕,畏光,最喜歡棲息在磚石瓦礫之中,所以泥漿制作的罐子最符合它的習性。”張繼國介紹,黃泥找回后不能立即取用,要經過寒冬臘月的冰凍,泥土粉化后經過搗碎,再泡入水缸里,反復漿洗、脫堿、過濾,清掉土里的雜質,才能得到上乘的澄漿泥。澄漿泥包裹上塑料布放入地窖可以儲存半年到五年,年份越久,泥漿分解得越充分,越容易出精品。

十分做罐子,七分柔泥。三尺操作臺前,張繼國取出一塊泥漿,輕巧地揉著,這樣做出的澄泥罐單向透氣,罐體上細膩的氣孔可以將潮氣散發出去,因此不管外部環境多潮濕,罐子內部始終是干燥的。制坯、找圓、壓光、陰干……一個蟋蟀罐的每一個加工過程考驗的是技術,也是耐性,張繼國左手扶著罐坯,右手拿著工具,小心翼翼地工作著。

成品架上,一個個顏色各異的罐子盡管是泥所制,但卻古樸淡雅,色澤溫潤,觸摸起來像玉石一樣細膩光滑。

匠心追求,精益求精

心心在一藝,其藝必工。張繼國19歲學藝,至今做蛐蛐罐已經36年,憑借制罐的好手藝,張繼國在蟲友圈聲名鵲起。每年都有五湖四海的蟲友奔向南李村,向張繼國求罐。在一把土和一項技藝的“加持”下,張繼國做的澄泥罐被圈內列為精品,張繼國也被評選為岱岳區第四屆“岱岳工匠”。

為了買一個罐子,蟲友們在張繼國家經常一坐就是一上午。他說,關于蟋蟀的話題太多了,投緣的人一聊起來,就止不住。

這幾年,張繼國每年出罐三四百套,精品蟋蟀罐被售至三四千元。擇一事終一生,勇于追求的張繼國也在向制作更精品的蟋蟀罐邁進。金鑲玉、鳳凰牡丹……他從設計和雕刻技藝入手,希望能用傳統技藝創出更多精品罐,傳承老一輩的工匠精神,把這門古老技藝發揚光大。

(審核王婷婷)

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1