揭秘泰山 | 從草參亭到遙參亭

泰安日報社·中華泰山網訊 岱廟前庭遙參亭,原名草參亭。宋話本小說《楊溫攔路虎傳》中岳廟贊云:“草參亭上,爐內焚百和名香。”《水滸傳》及元雜劇《雙獻功》亦多次出現“草參亭”。弘治《泰安州志》卷一《祠廟》云:“(岳廟)岱岳門正南有草參亭,前達通衢,亭有銅鏡一面。”可知宋元迄明初,亭皆名草參。

雙龍池位于遙參亭前面。通訊員供圖

其改名遙參,已是明嘉靖朝之事。明呂颙《遙參亭》詩云:“參亭人共挹,易草以遙名。”下自注云:“舊名草參,老親(呂經)參政分守時改云。”呂經任布政使司右參政,在正德十六年至嘉靖三年(1521年至1523年)間,則其改亭名當在此數年中。嘉靖八年(1529年)修《山東通志》卷二一《宮室》已稱:“遙參亭,在泰安州岱廟前。”那為何時人要將草參易為遙參呢?此蓋因亭祀主神發生改變所致。

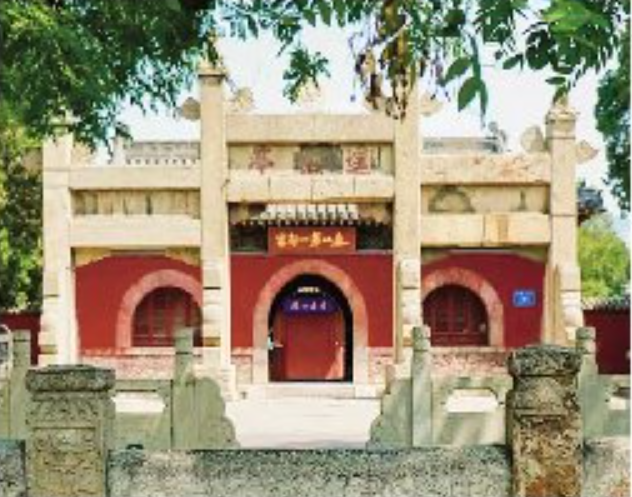

遙參亭坊。通訊員供圖

按明《泰山志》卷二《靈宇》云:“廟前有亭,曰遙參亭,前為遙參門,門之前為御街,宋東封警蹕之地,而實為廟之第一門也。舊榜曰草參門。門中有臺,臺再成,臺上有亭,亭重檐四面,十有六角,崚嶒綺麗。前榜曰‘岱宗’,盛中丞秋林書,為岳榜諸書之最。在昔有事于岳者,先拜于亭而后入廟,故曰草參。今有司遇祝釐于廟,罷則儀從由亭門而出,猶古之制也。亭今列屏鑒,方圓各一,高六尺許,鑒前雕座置元君像,四方來謁頂廟者亦先拜焉,故又曰遙參亭云。”

根據明《志》所述,此亭之設,原作為岱廟崇祀之序曲——信眾凡恭詣廟廷、致祀岳神者,皆須先此演習參拜(以免正式行禮時失宜),再入岱廟舉行正禮,故名草參。《志》稱“有事于岳者”,則其祭拜之對象,明顯為泰山主神東岳帝。從成化朝山東巡撫盛颙亭榜所題“岱宗”字,亦可見此亭之崇祀性質。但到了明中葉,隨著碧霞元君信仰影響之擴大,信眾開始在亭中增置元君神像,由此成為“女神”香眾到泰后先期拜祀之場所(官府且因此而在亭置香稅征收處)。自此亭“與廟隔”(《泰山道里記》),不再是岱廟之附屬建筑,而發展成為一處獨立的神圣空間。原來香眾初祭于亭,是針對岱廟正祀,故名曰“草”;現在神主更易,香眾祭此,不再是祀廟預演,其瓣香所向,則是遠對于岱頂之碧霞宮(即《志》所云“頂廟”),作為朝拜元君的肇始。正由于亭祀內蘊的改變,所以時人才易“草”為“遙”,以合其實。

作為泰山軸線門戶的遙參亭,自斯遂脫離原東岳神祀典,一變為碧霞之重要廟祀。明萬歷元年(1573年)九月,沈藩鎮康王(朱恬焯)向遙參亭進獻鐵香爐(今移岱廟大殿露臺之上),正面即鑄文稱“東岳泰山碧霞元君圣前”。崇禎二年(1629年)四月,泰安州同知王輔臣等遙參亭內置“碧霞元君圣像”(《泰山石刻記》),入清又于亭壁繪元君成道壁畫(清金甡《題遙參亭》,《靜廉齋詩集》卷十三),皆進一步彰示此亭所主祀。乾隆四十六年(1781年)清高宗為遙參亭大殿賜額曰“資生普潤”(乾隆黃鈐《泰安縣志》卷七《祠祀》),亦為致頌元君之辭。嘉慶五年(1800年)琉球冊封使李鼎元《使琉球記》中記其參拜之行云:“決意登岱恭謁碧霞元君祠,……限於王程,不能待晴,于遙參亭元君像前禮拜。”(清李鼎元《使琉球記》卷一)

乾隆時唐仲冕《重修元君廟記碑》列舉岱下元君行宮,已將遙參亭與靈應宮并列:“顧其(元君)祠不一,岱廟南有遙參亭,社首山有靈應宮,其祀亦盛。”此后遙參亭地位更躋身于元君中下廟之上,如亭內《泰邑合山會姓氏碑志序》所言:“遙參亭碧霞元君殿,實即泰山第一行宮也。”從草參亭到遙參亭,一字之易,實反映了碧霞信仰興起后對原岳神空間的沖擊,關系甚巨,不容忽略。

中共泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街333號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

中華泰山網 版權所有:Copyright(C) my0538.com All Rights Reserved. 魯B2-20100031號 魯ICP備08005495號-1